星々の散る場所で

読み終えて率直に、まずは自由意志を与えられた人間たるわたしがこれまで愛と信仰にどんな価値や意味を見出し何を大切にして生きてきたのか来た道には綺麗にリボンをかけ花を添えてもらったかのような、そしてこれから行く道には導きの光を照らしてもらったかのような感覚である。

凡庸な言葉を添えてしまうことでこれほど重厚かつ壮大なスケールと深遠なテーマを持つこのストーリーがどこか薄っぺらく浅はかなものになりやしないかそれだけが心配なのだけど、深い感銘、強い感動、心を揺さぶられるような衝撃、けれども静かに浸透してくるようなとても繊細な感情、そういうものでただただ胸がいっぱいになりました。決して大袈裟な表現でなく人生でいちばん好きな物語です。後にも先にもこれ以上のものには出会える気がしません。

正直今もまだ感情が昂ぶっていてまともな感想を綴れる自信がないのだけど(殴、せっかく宗教思想史オタクを名乗っているのだから最低限これに基づく見解みたいなところに関しては真面目に記録しておきたいと思います。

実はちょうど一年程前、指間の流星フィロス星核の空洞については中世キリスト教思想史を学ぶうえで避けては通れない西洋文学作家ダンテ・アリギエーリの叙事詩『神曲』の地獄と煉獄がモチーフになっているんじゃないか、なんて妄想をちらりこちらにてお話させてもらってたんですが、今スト改めて少なくともセイヤを主軸とした物語における人工星系フィロスはダンテが神曲で描いたスコラ哲学的宇宙観に基づくものと解釈してまず間違いないと感じました。

今回「灰城」が光たるフィロスの影に当たる「投影」であるという設定や、星降の森に通じていたはずの「空洞」から「灰の川」を流れ着いた場所がそこでありさらに同じ川の先にある「川底の洞窟」が灰城の星の心にもフィロスの星の心にも「繋がっている」という地理的な位置関係にいまいちピンとこなかったという方、もし良ければ「ダンテ 神曲 宇宙図解」とかで画像検索してみて欲しい。いくぶん腑に落ちるものがあるのではないかと思います。

神曲の地獄は平たく言えば地球の「地核」部分に該当し、そこは一筋の光さえ届かない真っ暗闇、降りるとまさに指間の流星彼女の身に起こったのと同じ「上下がひっくり返る」ということが起こります。そこから幾つもの川に沿って上を目指していくと地球の反対側に位置する「煉獄」に辿り着くようなイメージで、こちらにはほんの少しだけ月明かりのような柔らかい光が差しています。ニュアンスとしては地獄(死)を経て再び地上に辿り着いた人間の到達点が煉獄です。

今ストの舞台となる「灰城」は恐らくこの煉獄に限りなく近い表象で、つまりはふたりが順番に王位を継承し「夜明けの時代」「黄金時代」を経たかつてのフィロスと同じ星、ただし「餌」を吸い尽くしそれでもエネルギーが枯渇している空っぽの人工星に辛うじて周りを公転しているのだろうこれもたぶん人工物としての月と、不自然に寿命を持たずして生まれたためか魂が「永遠」に固執しているためか死者として死を繰り返す人間だけが存在しているその状態が「灰城」であり、唯一の生存者たるセイヤと船頭だけが「死して記憶を失う」過程を経ていないためそこが同じ場所であることを理解している、というあらましなのでしょう。あるいは星の磁場のようなものが展開されていて死者が生者の姿で存在できる空間と化しているのかも知れません。後者の方がより煉獄には近い解釈です。

もちろん世界観だけでなくストーリーラインも基本は同じであり、神曲は愛の喪失に絶望し「迷いの森」に足を踏み入れた主人公ダンテが「吟遊詩人」に導かれ地獄から煉獄に到達し、かつての恋人に再会したことで誤った道(愛の喪失)を選んでしまった過去を悔い改め「世界を覆うほど枝や根を伸ばした大きな木」の下で懺悔をし、その「分岐点」に立ち戻り正しい道(愛)を選び直して再出発、天国での神のビジョン(永遠の今)に回帰・統合される「終末的瞬間」を垣間見る、という作者の事跡を叙事の体裁で詠い上げた神学書となっています。

作品全体として中世ヨーロッパにおける巡礼を前提とした「魂の巡礼」が主題であるためたとえば「罪人たちが沈められる泥のような川」や「過去の罪を忘れ天国に昇るために通過する忘却の川」「善き行いの記憶を回復する聖なる川」なんぞひたすらいろんな川を渡ったり身を浸すことであらゆる「記憶」を失ったり取り戻したりしながら物語は進行し、これも川そのものはギリシャ神話に由来するため船頭は「カロン」だったりしますが意味付けはパウロの「回心」に捉え直されています。

翻訳のせいだったのかわたしの頭が悪過ぎたのか個人的に神曲は聖書を半年学んでから挑んでも途中で投げてしまうくらいとにかく読みにくい作品で想い入れなんかも特別なかったのだけれど、まるで再解釈であるかのようなこの物語に出会い、ようやくそれが「もう一度星を見るために地上へ出た(e quindi uscimmo a riveder le stelle)」という一節で締め括られる地獄篇、「星を目指して昇るために過去を悔い改めた(puro e disposto a salire a le stelle)」煉獄篇、そして最後に「太陽と他の星々を動かすのは愛だと分かった(l’amor che move il sole e l’altre stelle)」天国篇で完結する「三部作」で構成されていた意味を理解することができました。三位一体はもちろんのこと、キリスト教神学の核心的概念「自由意志」の罪の結果、修復、完成という3ステップでそこに至ったことをダンテは強調したかったのだな(今頃

この辺りはやや深読みになるのかも分からんが、大前提神曲はアリストテレス哲学とキリスト教教義の融合たる「スコラ哲学」を詩的に展開した文学作品であり、同様にこの「スコラ哲学」を人々に伝え広めて回ったキリスト教宣教師の名がセイヤの英語名(Xavier)になっていたりする。あるいは彼らのフィロス伝説がごく神話的な説話ではなく他の伝説には言及のない「叙事詩」として語り継がれているかのようなニュアンスなのもこの神曲に着想を得ているため、なんじゃないかな? 彼が小説や詩を好むのも含めもしかしたらセイヤという人物を構成する発想の起点は全部ここなのかも知れないと思うなどした。

こちらの世界でもダンテがベアトリーチェに伝え切れなかった愛や果たせなかった志は彼の詩の中で歌われて今こうして生きているわたしたちの声によって賛美され、さらに後の世でも後の後の世でも語り継がれていくほどにきっともっともっと長い叙事詩になっていく。それがある人の「永遠」という物語なのだね。

亡霊の街

今ストはかつて人工星核の空洞へと送り込まれたフィロスの女王がそこで無限に生死を繰り返し「何世紀にも及ぶ長い暗闇と孤独」の果てに、ついに暗闇の外で目を覚ましたその後の物語である。彼女がおおよそ成人の姿をしていることや「灰の川を流れ岸に打ち上げられた」などと説明されることから恐らく新たに別の場所で再誕したわけではなく何らかの手段で空洞を抜け出し「川」に沿って下流域に辿り着いたものと思われる。

そこは「灰城」と名の付いた「死者しかいない亡霊の街」であり、川を挟んで西側には小高いところにぽつねんと建つ修道院、絡み合う枝で先が見えないほど鬱蒼とした森、沼地、戦場の遺跡、そして向こうの岸には山のふもとに仄暗い古城が孤高にそびえ立ち、灰城でいちばん賑やかな場所なのだという城下町には「かつての王都の面影が残っている」らしい。

すべての記憶が「あの暗闇に身を潜めていた数百年の中に眠っている」とは言うものの、追憶の中には断片的に「フィロスのどこにいても顔を上げれば望むことができた孤高の城」が鮮明な景色として残っていることから灰城とはおおむね数百年前に彼女が生きていたフィロスと同じ城市跡、もしくはそれらがまるっと再現されている場所なのだと思われる。

1話冒頭暗闇の中にはいつも聞こえるわけではないが時折「光」のように差し込んで来る「俺があんたを見付ける」という誰のものかも分からない声が長い歳月をかけ徐々に彼女に近付きついに手首を掴まれたことでようやく外へ引っ張り出されたかのような描写が入るため恐らく彼女はセイヤの働きによって救い出されたのだろうとは思うんやが、かつてのフィロスが灰城と化したためにこれが叶ったのか、はたまた彼女が空洞から逃れ長らく川を流れている間に亡霊の街が生まれたのか、修道院の蔵書には街は「何百年も存在している」と記されている場面もあるのでひょっとしたら彼女を空洞へ送り込んだことで生まれた異空間なのかも知れないし、何ら因果関係はないのかも分からない。

バベル会

死者を「フィロスの遺民」として呼び迎える司教が修道士を束ねる組織的な活動団体であり、祈りや賛歌のような奉仕行為により川の上流から「救世主」が降臨すれば民はその導きにより生と死を繋ぐ「生命の樹」に至り亡霊は再び生を得て「永遠」たるフィロスに帰ることができる、という教えを熱心に実践・伝道して回っている。

亡霊は死またはこの街に長く滞在することで生前の記憶を喪失するためそこに住まう誰もがこの教えを妄信しており彼女は目覚めるなり大勢の死者から救世主として崇め奉られることになるのだが、すると何か思惑があって言い出しっぺなのだろう司教とはだいぶ怪しげな人物である。

聖書を読んだことがない方でも「バベルの塔」とはなんとなく良くないものとして聞き覚えがあるのではないかと思うし詳しい方ならこれが「高慢な人間が神に挑もうと建設した搭」であり悲憤した神がもたらした「無秩序」がその名の由来である、なんて話までご存じなんじゃなかろうか。そういうものを連想させる目的で「バベル会」なのだろうと思われる。

狂王セイヤ

灰城におけるセイヤはバベル会の教えにより「かつてフィロスを滅亡に導いた狂王」として誰からも恐れられ、一方で「罪人」として呪言を吐き捨てられ騎士や兵士からは常に奇襲を受けている。正直どういう事情があってあの流れ星のような光を放つ剣を振るい騎士団を束ねていた彼が今は光を呑み込むような漆黒の大剣を握りそんな憎まれ役を買っているのかまだ何も分からないのだけど、きっと彼女が暗闇に閉じ込められていた数百年あれだけ拒んでいた王位に就いてひとり奮闘しこうして世界中を敵に回しても「あんたを見付ける」ために手を尽くしてきたその姿がこれなのだと思ったら早速泣けてしまったよ。

困惑する彼女を捕らえ祭り上げる修道士たちを制し「あんたは何者だ」なんて言って詰め寄ってくるけれど、これが初めての出会いではなく「長い別れの後の再会なのではないか」と思わせてしまうほど長くじっと彼女を見つめ続けてしまうセイヤ、どれだけ見た目が変わっても「言葉は足りないが嘘はつけない」あの頃のセイヤそのままなのだな。涙

彼女を捕捉し大剣を突きつけたかと思えば「この剣は死者を斬るためのもので生者は斬れない」のだと言い、探るような質問をする割には明瞭な答えを求めずこちらの問いにもまるで要領を得ない返答、この人一体何がしたいのと思慮を巡らす彼女の傷をさっさと手当てして「ここは危険だから気を付けた方がいい」なんぞ当たり障りのない忠告を残し馬で走り去ってしまうけど、いやいやもちろんワンチャン彼女が何か覚えてやしないか様子を伺ったのだろうし余計なことは言うまいとしているだけなのだろうがどうしてあなたは再会のたび大好きな彼女にこうも毎回「訳の分からない人」という第一印象を与えてしまう不器用さんなのだろうね?←

彼女が目を覚ました頃合いを見計らったかのように修道院に攻め入ってきたのは当然彼女の気配を感じ取り怪しげな司教から守るために駆け付けてきたからなのだろうし、あっさり立ち去ったかのように見せかけて実は山を下り霧深い森に踏み入って「弦月」が「三十日月」になるまで歩き続けた彼女をこっそりつけていたからあわや亡霊に襲われる瞬間に飛び出して来られたと言うのにな。

肩に深手を負っていたのは彼女が川の向こうの王都を目指すだろうことを想定し先回りして道中の危険を排除して回っていたためなのかな? なんだか1部3章彼女のためにしらこい顔して周辺ワンダラーを滅して回って戻って来るもなぜかますます怪訝がられてしまうあの7号禁猟区でのセイヤが思い起こされる。

結局彼女に付き添い護衛をしながら途中火を焚いて仮眠を取ったりさまよう亡霊騎士に応戦しつつ森を抜け沼地に差し掛かるまでには「二日月」を空に見てから「次の月の夜」が来るまでかかったと書いてあるけども、するとふたりは1ヶ月近く野宿をしながら森を歩いてたってことになるのかな? 少し後になるが「永遠を求めた代償」として「終わりのない輪廻に陥り何度も苦しみながら死ぬ」という死者が「次の月の満ち欠けが始まればまた蘇る」らしいその周期について城下の街では「理知的な亡霊」なるモブが「私達は来月になれば蘇る」なんぞ発言することからどうやら灰城の月も満月から満月までに1ヶ月という地球と同じ間隔を刻んでいるもよう。

セイヤは「灰城で唯一死者を斬ることができる大剣」により自ら死者を裁いて回っているかのような口ぶりだけど、実際には襲い掛かってくる無法者をただ迎え討っているだけで、むしろ襲われても吊るし上げたまま放置している相手も大勢いるように見える。仮にここが星の磁場のような空間で亡霊もワンダラーに近い存在なのであればそれを斬ることができる大剣とは本編で言うハンター武器に近いもののように見えるけど、これが灰城における彼の使命なんだろうか。

本来の彼の光の剣は人間もワンダラーもともに斬れるもののようなので改めて別の観念なのだろうとは思うけど、あるいは彼に斬られようが斬られまいが利己的に永遠を求めた亡霊はみな十四夜に死んで翌晩に蘇っているとも取れる。

この辺もダンテ神曲スティュクスの沼地と川からきているのかな? 沼地では「怒りに満ちた者」たちが永遠に暴力を繰り返し互いに襲い合い奪い合い、川の底には「無気力な者」たちが永遠に沈黙の苦しみを味わっているという。象徴的な意義としては「正義の怒り」と「罪人の怒り」の対比と区別になるのでセイヤと亡霊騎士たちのそれがそれぞれに該当しているのかも知れません。

と言うか、言葉は冷ややかで頑なにこの「狂王」像を演じているかのようにも見えるセイヤが思わずかつて筆頭聖剣騎士として即位式の日の彼女にしたようにその手の甲に敬意のキスをしちゃったり、「あなたのマントに入って眠る」と言われればまるでアストライアー生徒手帳第4条「学友同士助け合うこと」なる校則に従う口実で妹弟子を自分にもたれさせ温めて寝かせてやった期末試験を思い起こさせるかのごとく受け入れて「身体を寄せてくる」なんて描写に「きっと何かを抱えて押し黙っているのだろうが抑え切れずだだもれてしまう想い」みたいなものを勝手に垣間見ていちいち咽び泣いてしまうのだけど。涙

霧雨が降り始める頃、ふたりは「戦場の遺跡」なる場所へ立ち寄って、彼女はフィロス王家の血脈が絶たれ王都が陥落したその没年が刻まれた墓碑を発見し「フィロスは自分の居た時代からずっと後世になって滅亡したこと」を知ると、その英雄墓に祀られた「追光騎士」たちの名の中に「自分の名前があるのではないか」としゃがみ込んで読み耽るのだけど、そっと歩み寄り傍でマントを持ち上げ雨を遮ってやるセイヤは彼女が「誰かに覚えていてもらうことは別に大事なことじゃない」「でも誰にも覚えていてもらえないのは存在しなかったのと同じ」だと見解するその刺すような言葉を一体どんな想いで聞いていたのかな。涙

黒い城

渡し船で川を渡り城下にやって来ると確かに街は賑やかで、彼女は数日そこをひとり探索するうちに常に誰もが揃って口にする「川の先にある生命の樹に至ればフィロスに帰ることができる」という話を次第に事実だと思うようになる。

そして遺跡で墓碑に刻まれた文字を読んだことで「自分という存在の何たるかを確かめたい」という想いにも駆られ始めていたことから唯一の記憶である故郷フィロスへ本当に帰ることができればそれらを取り戻せるかも知れないと考え至り、かつての王城なのだろう「黒い城」にひとりで暮らしているらしいセイヤの元を訪ね「拾った銀貨で船賃を支払ってあげた見返り」としてこれを「手伝って欲しい」と申し出るのだけど、セイヤは是否を即答せず一旦「ここに住みたいなら構わない」がそうなると「長い付き合いになる」ためまずは自分たちの「関係」を決めたいと主張する。

彼女は彼が王なら自分は大臣か従者か臣民かなんと返答すべきか考えあぐね「あなたに納得してもらえる答えを用意するため時間が欲しい」と伝えるが、これはかつて女神の聖剣碑の前で「王にはなりたくない」「騎士にもならなくていい」と一心に訴えるも「それ以外に思い浮かばない」と混乱した様子だった彼女に今度こそ返事をもらおうと問うてるの? 涙

その日から城を拠点に連日連夜幾重にも枝分かれる川の支流を歩き回って生命の樹を探し始めるも支川の先には暗い沼地や断崖や亡霊騎士の巣窟ばかりでこれといった成果は得られず、一方セイヤは良からぬことを企む者たちが「救世主」たる彼女の善意につけ込んでくることを懸念してか彼女がそうして各所に赴きついでに「人助け」をして帰って来ることにやや不満げではあるものの、止めることも協力することもせずただ静観しながら自分は城の裏庭で花を育て始めてる。

日光のない灰城にはかつてフィロス王家のシンボルでもあった「ルーメン」の花しか咲いていないのだと言うが、どうやらその見知らぬ花が蕾のまましおれているのはセイヤが水やりをし過ぎていることも原因のひとつだったりするらしい。花に想いを託し贈りたい相手がこの街にいるのかと問われれば「いるぞ」と断じて向き直り黙して彼女の目を見つめるセイヤ、加えて「花が咲いたら教える」とは言うが、長らく壁となってふたりを見守ってきたこのわたしに言わせていただくとズバリ彼はたびたびこう「念じれば伝わる」と思っているようなとこないか?←

案の定「花はさて置き」手詰まりである生命の樹の捜索にいよいよ助けが必要な彼女はずっと保留にしていた「ふたりの関係」について、何やら安心して寝泊まりできる場所を失いたくないからだなんて僅かな打算も自覚しつつ、自分にとって「大切な存在」だというのはどうかと提案してみるのだけど、これに対しここぞとばかりに「大切とはどのくらいか」「つまり俺を守りたいってことか」と彼が迫るのはかつて「セイヤの騎士となりセイヤのために剣を振る」こと以外考えられなかった彼女の記憶を呼び戻そうとしているためなのだろうか。

答えを請うように歩み寄るセイヤに彼女が思わず「あなたの味方」だと告げれば彼はどこか嬉しそうに笑い、さらに「花の世話を手伝ってくれるなら協力してもいい」なんて好意的に応じてくれたことに驚くばかりの彼女は「狂王」たる当初の彼への印象がここでの生活やこうしたやり取りの中で徐々に親しみを感じさせるものに変わってきていることにも気が付き始めてる。

ちなみに「ここでの生活」の中には「セイヤがありもので振る舞ってくれたスープのキノコにあたって寝込む」というおもしろ一幕も含まれていたりするんやが、寝込んでいた彼女の見た夢がまたはちゃめちゃに泣けてしまってね。涙

それは見覚えのあるフィロスの美しい王城を目指し白銀の騎士の一団が花の敷き詰められた通りをゆっくりと進んでいく情景、そして夕日に染まる時計塔の上でどこか懐かしさを感じさせる雰囲気をまとったひとりの騎士が振り向いて笑いかけてくる、という夢なのだけれど、彼が誰なのか気が付く前に飛び立ったハトの群れが顔を隠してしまい結局彼女は何も分からずのまま、けれども目を覚ます直前に彼は一言「もう会いに来てくれないと思ってた」って言うんだよ…

猟星寮の星間パトロール隊は長旅から帰還するたびにいつも女神の聖剣碑の前で大勢の生徒たちに囲まれて、だけどもセイヤはどういうわけか毎回ひとり時計塔の屋上に隠れてて、不満げな彼女が「こんなところに隠れてないで帰ってきたなら挨拶くらいしに来てよ」って文句を言えば「ここに居たらいつだってあんたから会いに来てくれるだろ」って得意な顔をしていたじゃないか。

すると「もう会いに来てくれないと思ってた」ってのはいま狂王たるセイヤが夢を介して彼女にそう伝えているの? 涙

解毒薬を飲ませながら「その幻覚は食あたりによるものじゃない」ってまるで何もかも見て分かっているかのような言い振りに聞こえてしまうけど…

巡礼の儀

ある夜、彼女は間もなく執り行われるという「巡礼の儀」なる神事に参加する「巡礼者」を選抜する礼式に「救世主として同席して欲しい」と修道士一同に頼み込まれ、再びバベル会の修道院を訪れることになる。

実はここ亡霊の街には程なくして「終焉」が訪れるのだと言い、遺民たちにとって巡礼者に選ばれ灰の川を進み生命の樹に辿り着きついにフィロスへ帰ることができる「巡礼」とは「救済」の認識に近いものらしい。

巡礼の儀は「次の満月が来るまで」毎月行われるものなのだそうで、そのたび新たな巡礼者が募られるニュアンスではあるが何を基準に選出されるのか「選ばれた者だけが救われる」思想はいよいよもってカルト的である。

司教は恐らく端的に彼女には救世主らしくそれが自分のもたらす救いであり導きであることを宣言しこれを主導して欲しいのだろうとは思うんやが、もしすべてが事実ならますます自分が何者であるかさえ分からない「私にできることはない」と主張する彼女、そんな不確かなものに縋るより仮に終焉とやらが大洪水なら堤防を築くべきであり戦乱なら鎮めるべきだと訴えて、これをバベル会の教えに対する疑義であると判断した司教は彼女に修道院地下の書架の鍵を手渡し自分たちの縋るものが決して不確かなものではないことを証明する権威ある蔵書に目を通してみて欲しいと促した。

彼女は数日かけてあらゆる書物を貪読し、巡礼についてはもちろん自分がいない間フィロスに何が起きたのかここで初めて詳しく知ることになるのだが、王の逝去によるあの二百年間の服喪期間が「星核エネルギーの枯渇とワンダラーの横行によって訪れた衰退」だと記されている辺りセイヤの父上が「永遠」たるフィロスで「寿命」を迎えてしまったのは「星が弱っていたため」だと理解していていいのかな?

喪が明けると王族の血筋でないひとりの少女が初の「女王」となりフィロスが「かつての輝きを取り戻した」かのようだった「夜明けの時代」は確かに史実にはあるものの「戴冠の日の輝かしい場面」だけが残され後の彼女がどんな生涯を送りどんな結末を迎えたのかはまるで見えざる手に消し去られているかのごとく記録がどこにもないらしい。なんか、こう見ると彼女は端から「星の餌」として王室に迎え入れられたわけでなしに本当に「フィロスでもっとも勇敢な聖剣騎士」として民衆に選ばれ愛されて「伝説の最後にあるフィロスを光と永遠へ導く王」として華々しく擁立されてたんじゃないかって雰囲気ではある。

そして最後の王セイヤの時代も始めの二百年だけが「黄金時代」と称され後は複数の派閥に分かれた王族と臣民が絶えず争い統治体制は崩壊、無敗の審判者にしてフィロスを奈落へ突き落とした暴君としてあることないこと好き勝手に悪口を書かれているかのように彼女には感じられるみたいやが、こちらは恐らく彼の働きにより「人を星の餌として森に送り込む策定」が暴かれたことでもたらされた無秩序に起因するのだろう。

読み終えて一息つくとバルコニーから「大切な存在が見当たらないから探しに来た」というセイヤが侵入し、すると彼女はかつて彼の治めたフィロスがどうして栄えある黄金時代から突として戦乱の世と化してしまったのか「始めは誰からも愛されたのに最後はなぜ誰からも憎まれることになったのか」思い切って本人に尋ねてみるのだけど、セイヤは「知る必要のないこと」だと口をつぐみ、ただ彼女の唯一想起できるフィロスはもう存在しないこと、女神の聖剣碑は砕かれ猟星寮の裏のオークの森は鳥ごと焼かれてしまったのだと告げた。

「もう充分読んだなら戻るぞ」などと急き立ててくる彼が改めて「自分を心配して迎えに来てくれた」のだと彼女は気が付くのだけど、本当はあの黒い古城にひとりでいることが寂しかっただけなのではないかとも思え、さらに亡霊たちでさえみなこうして群がって暮らしているこの街に彼は想像もできないほど長い時間たったひとり老いも死もないまま孤独に生きて来なければならなかったのだと考えを巡らせたりもする。彼女には彼が今や何にも心を動かされることなどないかのように見え、その一方でどういうわけかただ漠然と「何かを待っている」かのようにも見えているらしい。涙

戻ってからは書架にあった「フィロスの花の育て方ガイド」に従い裏庭の花の世話を手伝いながら過ごしているのだけど、彼女はなぜか誰にも何も知られていない「夜明けの時代」の女王のことが気に掛かり、とは言え「彼女は何も成し遂げられなかったから忘れ去られたのかも知れない」と推断すれば、セイヤは茫漠とその女王はフィロスのために「失踪」しやがて忘れ去られその「犠牲」は長い歴史の中で「取るに足らない砂粒になった」のだと皮肉めいたような口調で切り返してきたりする。

だいぶと感情的になっているかのようなそれは「救世主」として祭り上げられる彼女への忠告のようでもあり、あるいはかつて彼女にそれをさせてしまった世界になのか自分になのかどこかやり切れない想いの表れのようでもあるけれど、これまで彼女が不用意に人助けをすることを必要以上に警戒し「ひとりの人間が神になりいずれ必要とされなくなったときに罪人として捨てられる覚悟ができたのか」なんて強い言葉で誡めるような場面をあれこれ思い返してみると、もしかしたらフィロスの彼女は誰かに陥れられたわけでなく最後は全て承知の上で「自ら星の餌になることを選択してしまった」ようなニュアンスなのかも知れん。

彼女のいないフィロスで彼女の肖像画が焼かれ彼女の彫像が敷石のようになるのをただ傍観する他なくて、それでも奮起してついに王位を継承するも最後は彼女と過ごした大切な場所がひとつまたひとつと壊されていくのをひとり目の当たりにしなければならなかったのはどれほど無念だっただろう。

聖剣碑が砕け散ってなくなってしまったことをただ口にするだけでもこんなにつらいのに、いっそ「始めから全部話してやればいいのに」なんて一瞬でもよぎってしまった自分が許せない。そりゃ言えないよ。言えるわけない。涙

灰の川

巡礼の儀が始まると川岸は観覧者で盛況し、修道院で祝祷を終えた巡礼者と修道士たちは祝福を受けたルーメンの花を携えて山を下りフィロスにまつわる賛歌を歌いながら灯火を手に光の列となって夜道を歩いていく。それはかつて王室が騎士団の出征を見送る際に行われた華やかな儀式を模したものなのだと言い、川を進み始めた小舟を岸辺の亡霊たちが手首に巻いた花輪を空へ投げ歓声をあげて送り出すと、それを眺めていた彼女は不意にその光景にどこか見覚えがあるような、これよりもさらに盛大なよく似た瞬間に立ち合ったことがあるような気がしてくる。

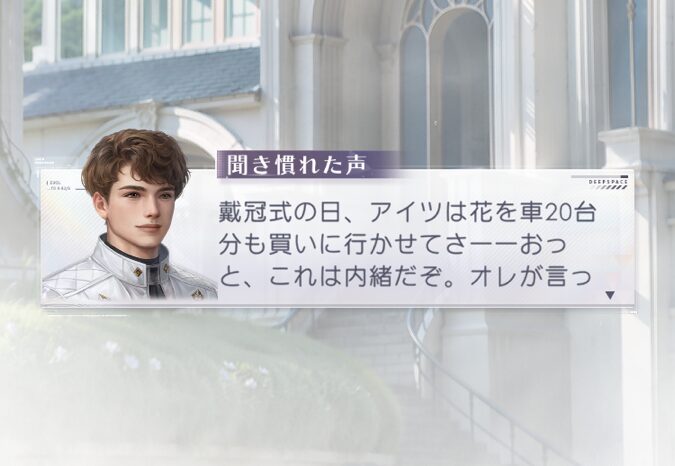

すると突然心臓に鋭い痛みが走り、視界に映るすべてが水に濡れた絵のようにぼやけ出したかと思うと、今度は壮麗で広々とした真っ白な宮殿で、彼女はフィロスの女王として「戴冠式」に臨んでる。キノアの言葉が「聞き慣れた声」の認識なのにも泣いてるし、セイヤが町の子どもたちに頼んで沿道や広場を花の海にしたって話にもめちゃくちゃグッときているが、これって今世彼女の記憶の一部みたいなもの、なのかな。だとすると絶妙に辻褄合わないが…

だって、わたしの知ってるフィロスの女王はそれこそあの銀弦町で吟遊詩人が詠っていたそれがついに現実となる「即位式」の日、本来ならば一緒に出席して隣で祝福を受けるはずの筆頭聖剣騎士がロールバック隊として追光騎士団を離脱し裏切り者と見なされ人目につかないよう最後にこっそり会いには来るけれど、打ち上げ花火と同時に流れ星のように宇宙へ飛び立ちフィロスでは表向き戦死したものと止む無く告達してたよな。戴冠式とは儀礼として恐らく即位の「後」の話なんだとは思うんだが、となると「先週のあれ見た?」みたいなテンションでキノアがそこに居るの不自然じゃないか? 素直に読むなら今ストは指間の流星の少なくともラストシーンとはまたどこかで分岐している別世界って話になりそうな。

彼女はこれを切っ掛けに一時的に灰城のこともフィロスのことも思い出せなくなり、大勢に囲まれて身動きが取れないまま熱のこもった懇望の眼差しをあちらこちらから向けられ「救世主」として亡霊たちに巡礼の祝福を乞われる声と同時に「女王」として星の存続と心臓のエーテルコアを求められる声とがいたるところから押し寄せてきて混乱、灰の川を覗き込めば川面に映る自分の顔がまるで見覚えのない見知らぬ人のように感じられるとも言うんやが、これは直後川底から伸びてきた干からびた手が服をつかみ引っ張りながら「私達と同じ餌になって」なんぞ語り掛けてくることから「巡礼者が川を進み始めた」ことで何らかの力を強めた灰の川が彼女の心臓のコアを感じ取り吸収しようと働いているために記憶や自己認識が意識エネルギーとして吸い取られているようなニュアンスなのかな?

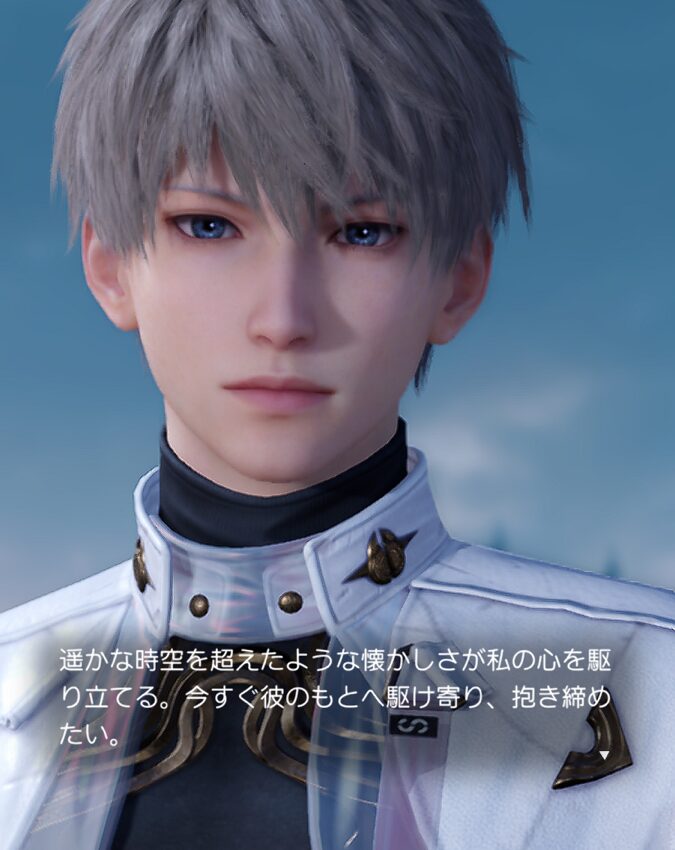

ここは指間の流星星降の森でセイヤの幻影を追って闇に足を踏み入れてしまった彼女を思い起こさせるが、川に引き込まれかけた彼女はなぜか突然「森の奥に白い人影が現れた」かのように感じられ、無意識的に「セイヤ」の名を口に出すと遥かな時空を超えたような懐かしさに心を駆り立てられて、今すぐ彼の元へ駆け寄り抱き締めたいような衝動に駆られたことで、ついに底の見えない闇の中へと引きずり込まれてしまう。

彼女もまた気が遠くなるほど長い時間ずっと彼を待っていたのだもんな。思い出せなくても無意識で口にできるくらい何度も名前を呼んでいたのかも知れない。きっと最後にその背中を見送ったのだろう「私の騎士」「私だけの流れ星」の姿をしたこの彼が、ずっと大好きでもう一度会いたい人としてどこか脳裏に焼き付いていたのかも。

目が覚めると彼女は恐らく「心臓に鋭い痛みが走った」地点から身に起こっていたことをひとつも思い出せないままびしょ濡れで川岸に横たわっていて、さらに少し離れたところで何やら深く寝入ってしまっているらしいセイヤの身体には「無数の亡霊の怨念のようなものが纏わりついている」と言い、意識を失う直前確かに自分の名を叫ぶ彼の声を聞いたような気がしたとも語られるんで、無論今回も星の餌として闇に呑まれかけた彼女を彼が間一髪引き戻してくれたってことなのだろうと思う。

いつもは「狂王」の顔をしているセイヤの寝顔があまりに無防備で愛らしげに感じられた彼女は思わず隣に寝転び頬を寄せてみたりその長い髪に結び目を作ったり「ゆっくり寝てていいよ」なんて小さく声を掛けたりするのだが、不意に目を覚ましこちらをじっと見つめてくるセイヤは恐らくこれまでそうして「夢の中で彼女に再会する」ということを数え切れないほどしてきたのだろう、夢から目覚めていることに気が付いていない様子でかつての彼女へ伝えられなかった想いをぼんやりとした低くかすれた声で打ち明け始めてる。

それはまるで「とても長い夢を見ていた」かのような話であると言い、師匠とともに遠征に赴き星間パトロールから帰還すると「あんたはもういなくなっていた」のだそう。彼女のいない三百年、いろいろなことが起こったが何より心残りなのか「前に話した小さな惑星」にはスターチスがフィロスよりもっと綺麗に咲いていて、あんたに見せたいと思い種を持ち帰って来たと言うのだよね。花も星も月も綺麗なものを見ればいつも彼はそう言うけれど、ウルル星は本当に特別だったのだろうと思う。そこには人間もワンダラーも居ない、あるのは一面の花畑だけ、空を見上げればいつでもたくさんの星が見られる、生まれたときから剣を握りワンダラーと対峙して生きてきた彼女に一目でいいからどうしても見せてやりたかったのだろう。

それを聞いた彼女はどうやらセイヤが裏庭で育てている花がスターチスであるらしいこと、するとこの街のどこかにいると言うその花を咲かせて贈りたい誰かと自分とを彼が寝ぼけて混同しているのだろうこと察してしばらく黙って聞いてやることにするのだが、セイヤは最後に会った日に「好きな人ができた」と言われたことでそれでもいいと身を引いたのに「どうしてその人はあんたが危険なとき傍に居なかった」のか、「そいつを好きでいるのはもうやめろ」などと次第に感情を昂ぶらせ、あまりに切実な表情で力強くそう訴えられ勢いに負けた彼女が「分かったよ」「あなたが好きだよ」と返答すれば、どうせこれらも「俺の想像」であり「夢」なのだからと強引に、まるで「愛執が伝わってくる」ようなキスを飽き足りないと言わんばかりに何度も何度も求めるセイヤ。長い声オタ人生推しのリップ音を浴びながらしゃくり上げて泣いたのはこれが初めてだよ。涙

後日これについて「本当に何も覚えてないのか」尋ねられたセイヤは「何も覚えてないのはあんたの方だ」なんて怒ってらっしゃったんで、本当に夢だったものと思い込んでいるもよう。夢の中でならそんなに素直になれるのだね。涙

巡礼路の果て

儀式が終わりしばらく経つとバベル会は先日の巡礼が滞りなく結願されたことを宣言し、街にはこれを喜び讃える亡霊たちの手によって至る所に救世主像が建てられた。しかし見送った巡礼者たちが戻って来ることはなく、どういうわけか彼らの行方は修道士たちによりひた隠しにされている。

川に引き込まれかけたことで多くの記憶が吸い込まれていくような感覚を経験した彼女はこのままここに留まることでいずれ自分も亡霊のように僅かに残された記憶をも失いついに何者でもなくなってしまうのだろうことを悟り、戻って来ない巡礼者たちが本当に川の果ての生命の樹に辿り着きフィロスに帰ったということならば同じ道を辿ることで自分もそこへ到達できるのではないかと考え至り、いつの間に親交を深めていたらしい渡場の船頭に小舟を一艇借りて来て、一緒に灰の川の果てを目指したいとセイヤに申し出た。

ちなみに船頭とはセイヤも「旧知の仲」なのだと言い、その口ぶりからどうやらかつてフィロスにいた頃からの仲なのだろうことは彼女も理解しているが、実は巡礼の儀が間もなく始まる頃に渡場を訪ねたセイヤが彼と言葉を交わす場面がちらり描かれており、会話の内容から船頭もまた「のうのうと生き延びながらここに囚われた者」であること、そしてふたりがともに「巡礼によって川はまた大きくなる」と認識しているらしいこと、灰城には程なくして終焉が訪れるだろうこと、川の先には本当にフィロスに帰ることができる場所があるかも知れないこと、そして「彼女を傍に置くのは彼女がお前を思い出すのが怖いためか」と尋ねてくることから船頭は彼女ともまた浅からぬ仲であることが明かされている。

漆黒の鏡のような水面をした灰の川を進んでいくと両岸の景色は街から離れるほどに戦場のような荒廃したものになっていき、焼かれた森からは黒煙が立ち上り亡霊騎士たちが生前の恨みを晴らすかのごとく互いに斬り合う怒号や悲鳴が枯れ木や落ち葉の間に響き渡っている。さらに進むほど霧は濃く深くなり、やがて空の月が完全に厚い雲に覆い隠されると、ふたりは川の幅が一気に広がり「果てしない海に出た」とも思われる巨大な湖に到達した。

湖の中心は渦潮のように流れが速く波がうねり獰猛な獣のように荒ぶっていると言い、目には見えないが底からはおびただしい数の手が恨めしげな声を漏らしながらふたりの乗る小舟を揺さぶって、ここは彼女が絶えず心臓に激しい痛みを感じていることや「誰も知らない暗闇へ堕ちていく」と感じられた直後「転覆したはずの舟はなぜか川底を穏やかに進んでいる」などと描写されることから指間の流星星降の森が人間を星の餌として呑み込むあの地点と同じ「上下がひっくり返る」ということが起こるエリアであることが伺える。

程なくして船は浅瀬に乗り上げて止まり、目の前にはどこか懐かしい「かつて自分の体の中で育まれたエネルギー」であるかのような不思議な光の粒が漂う「深い洞窟」が現れて、彼女はそこが巡礼路の果てでありこの先に生命の樹とフィロスへ繋がる帰り道があるはずだと確信するのだけど、実際にはかつてフィロスを占領していたと聞く「ワンダラー」なる怪物の残骸と、これに襲われた巡礼者たちの「結晶」に侵食された亡骸がなぜか敬虔に祈りを捧げるような格好で折り重なり絡み合い積み重なってできたねじれた「木」がそびえているだけだった。

多くの亡骸が「昔のフィロスの装いをしている」とは言いつつ先日巡礼者として川に出た少年が結晶に覆われながら地面を這い「俺達は灰の川の餌になった」「救世主様が最後の餌だ」と恨み節を並べ襲い掛かるもセイヤの一太刀によってワンダラーのような姿となり同じ木の一部になることから恐らくここが灰城たる異空間とフィロスたる現実空間を繋ぐ「時空の交わる場所」のようなニュアンスなのだろう。

セイヤが言うには星降の森にも同様に「星の心に通じる洞窟」なるものが存在し、かつてフィロスのエネルギーが尽きて星が崩壊寸前になったとき「王都で最も博識な長老」がこの「巡礼」を起案、まるで栄誉であるかのように飾り立てられたその嘘をまんまと信仰する者たちを「犠牲」に星の「永遠」を存続させることをフィロスの在り方とし、王族は代々この嘘をつき続けることを使命付けられていたが、記憶に残されなかったある人が全てを終わらせたと。後から語られるが彼女は始めから「自らが犠牲になること」によってこれを終わらせたわけでなく「森への巡礼を禁ずる」ことで「長老院の反感を買った」なんて抗争もあったらしい。すると修道院の司教とはフィロスでも長老院の長老として同じことをしていた同じ人なのかな? 巡礼の儀の直前ある修道士からは司教でなく「長老」と呼ばれる描出が入るの実はちょっぴり気になっていたりした。

特殊なコア

川底の洞窟から戻るとふたりは暗黙の了解でその話題を避けるようにして過ごし、彼女の方は「巡礼」たる嘘で塗り固められた真実が明らかになったことできっともうフィロスには帰れないのだろうことを悟るも不思議と心は穏やかで、口にはしないがずっとこうして彼の傍に居るのも悪くないとさえ思い始めているのだけど、セイヤの方は何か胸のつかえが下りたかのように、フィロスに帰ることができなくとも星々の間にはまだ行ける場所がたくさんあり「実はとても綺麗な惑星がひとつあって」なんぞ言い掛けたりもする。

月光がひときわ明るく感じられるある夜、ふたりは川に小舟を出してただゆらゆらと揺られながらぼんやりとお喋りに興じているのだけど、セイヤは思いがけず彼女の手首をつかみ「フィロスの特産物」なのだという「特殊なコア」なるものを「きっとあんたの役に立つ」からと言ってその手に握らせた。彼女は実は「彼に花を贈ってもらうこと」を望み始めているのだが、とは言え「彼がくれた初めての贈り物」だからとこれを嬉しく思ってる。

仰向けに寝転ぶと彼と初めて舟に乗り川を渡ったとき川面に映る彼の影に触れたことで恐らく彼の記憶の一部なのだろう映像が突然意識下に流れ込んできた不思議な出来事が思い起こされて、「もう一度試してみたい」衝動に駆られた彼女は彼に気付かれないようこっそりと手を伸ばし水面に映るその影に触れてみるのだけど、これがまたやばくてね…(ないてる

記憶の中のセイヤは果てしなく広がる花畑にこちらへ背を向けてぽつり佇んで、夜のとばりが地平線を越え「満天の星」が輝き出す頃、そこに建てられた小さな墓碑に水色の花束を手向けると、ずっとあんたを連れてきたかったけど叶わなかった、あんたを見付けられないからここの景色が好きなのかどうかも分からない、ごめんな、なんて独り言ちている。フィロスの誰からも忘れ去られてしまった彼女のお墓はきっとセイヤがウルル星に建てたここにしかないのだろう。異象空間でここを気に入ったかと尋ねられた彼女の「もちろん」に「満天の星」の光を宿したかのように瞳を輝かせていた星の泊まる場所の彼が勝手に思い起こされてその対比でも泣けてしまう。涙

そして彼がゆっくりとその指先で墓碑に刻まれた文字をなぞるとそこには「フィロス史上初の女王」として自分の名が刻まれていることに気が付いて、その瞬間脳裏には往時のフィロスで過ごした数々の記憶があまねく蘇り、ついに彼女は目の前の「狂王」その人こそが、かつて大好きで会いたくて長らく待っていた「私の騎士」「私だけの流れ星」であることを理解する。

何を言わずともセイヤには「彼女がすべての記憶を取り戻した」ことが分かってしまうのかな。ここから彼の彼女に対する姿勢はまるであの頃に帰ってきたかのような、可愛くてたまらない妹弟子に兄弟子がするような振る舞いに戻っていたように思う。

巡礼の儀が始まる頃セイヤが「次はどこへ行くのか」尋ねてくる船頭に「待っている人がいるからどこへも行かない」と答えたその人とは「あの頃の」彼女ってことだったのだろうな。

セイヤはある夜ふと思い立ち「また一緒に川沿いを走るか」と彼女を誘い馬に乗せ、黒い城を出て山を下り、墓地を抜け、荒れ果てた城市跡を越えて、月の下で霜に染まる曲がりくねった山道を「あらゆる束縛や運命を吹きつける風の中に脱ぎ捨てていく」かのごとくどこまでも疾走した。

川辺で馬を止め、花が咲く野原に並んで座り、遊び心を湧かせた彼女のちょっかいに応えるようにセイヤはルーメンの花を編み彼女の手首に巻いてやるのだけど、これだけきつく結ぶのは「私とはぐれたくないからか」尋ねられた彼はとても優しげな声で「はぐれたくない」と告げ、また結局蕾のまま開くことのなかったあの花は誰にあげたくて育てていたのか聞かれればためらいなく「あんただ」と答えてる。

彼女はセイヤが「自分がその人であること」に気が付いていないものと思い込んでいたため記憶を取り戻したことも打ち明けていないのになぜそうだと分かったのか彼はもしかしたらどこかで気が付いていたのかも知れないと少し驚くものの、打ち明けず黙っていたのはきっと「過去は二度と誰にも拾われることのないもの」だからなのだろうと結論し、これには自分も同意であると考え至る。

だけど、彼女は草地に転がっていた錆びた剣を2本拾って「ずっとあなたと手合わせしてないな」って言うんだよ。涙

きっと女神の聖剣碑の前でふたりは毎日そんな風に剣術の稽古をしていたのだろうと思わせる軽口や挑発を声に出しながら、記憶を取り戻したよ、会いたかったよ、待ってたよ、大好きだよって本当に伝え合いたい言葉はぶつかり合う剣に乗せて再会を噛み締めているみたい(ないてる

彼女が繰り出した懐かしいその技を「誰に教わったのか」尋ねるもはぐらかされ答えてもらえないセイヤはズルをして手合わせに勝利し、押しのけようとする彼女を組み伏せ「戦利品を貰う」のだと言って額にキスをしたり、叩かれても嬉しそうにしていたり、帰り道は彼女をおぶって歩きながら「忘れられた女王」について「すごく素敵な人だった」と振り返り語ってくれたりもする。

部屋に戻り眠る直前「もし本当に終焉を迎えるときがくるなら今この瞬間に留まっていたい」と彼女はセイヤに告げたくなるのだけど、彼は言葉を遮るように入眠を促し「目が覚めたらただの夢だったと気付くかも知れない」だなんて言ってくる。彼女は夢うつつに「フィロスに帰って俺がいないことに気付いたらまた騙されたと怒るか」と問い掛ける彼の声を聞いていて、加えて「星降の森の最北端に停まる宇宙船に座標をひとつだけ登録してあるからもしこの星系にいたくなかったらそこへ行ってもいい」「とても綺麗な星に連れて行ってくれる」とも囁かれるのだけど、まさかそんなものが残されているなんて、きっとセイヤはフィロス陥落のまさに最後の最後まで彼女と再会し共にウルル星へ発つことを本当はもう叶わないと分かっていながらも願わずにはいられなかったのだね。涙

最善の選択

目が覚めると彼女は再び「何もかも思い出せない」状態で、船尾に座る年老いた船頭の漕ぐ小舟に揺られていた。実はセイヤが彼女に渡した「特殊なコア」とはどうやら所持した状態で洞窟に赴けばフィロスへの道が開かれるものらしく、彼は灰城に終焉が訪れる前に彼女をそちらへ帰し、自分は崩壊まで永遠にここに囚われ戦い続けることをひとり決意してしまっていたらしい。これは流星雨の「特別なコア」と同じものなのかな? なんとなく時空を行き来できるような「次元コア」に近いもののようにも見える。

ワンダラーと化した犠牲者たちが絡み合い木になっていたその場所には「何らかの循環システムの端末に入り込みゆっくりと中核へ帰っていく」ような気分にさせられる「生命の息吹」に満ちた「無数の光の脈が伸びる美しい木」がそびえていると言うが、こちらは恐らく本来のフィロスの「星のエネルギー」であり5部2章「どこかの星に辿り着き誕生を待つ」という「原初のコア」に近い状態なのだろうと思われる。

その光る木は優しい声で「あなたと私の運命は似ている」と語り、かつてセイヤと同じように「誰かの犠牲の上に成り立つ永遠など存在するべきではない」と意見する騎士だったはずがいつからかそうではなくなってしまったらしい「王」のことを知っている辺りなんとなくそうなんじゃないかと思いながら読んでいたところではあるが、エピローグで明かされるこの声の主はかつてのフィロス王妃らしい。

王妃は巡礼でワンダラーと化すも受剣式においてコアを取り除かれているために灰城の洞窟でなくこうして「循環システムの中核」に存在してるのか、あるいは「犠牲の上に成り立つ永遠」に固執していないために浄化され循環できるのか、もしくは「永生」たるフィロス星の人間は海神のように来世を持たずここで永遠に眠っているようなニュアンスなのか、もろもろは不分明である。

王妃は彼女の体内にあるエーテルコアが「この星と同じ源」を持つ「宇宙の奥深くからもたらされた力」であるために世界の亀裂を修復することができるのだと言い、さらにその力を使って「彼が作り出した分岐点」に戻ることができると言うのだけど、それはセイヤが「ロールバック」に出発もしくはこれを決意した地点を指していて、仮に戻れば今いる世界はその瞬間に崩壊し、さらにその地点から新たに分岐するまた別の世界が今度こそ希望を迎えるか再び絶望を迎えるかも分からないが「それでも戻りたいか」問うてくる。

なるほどセイヤは「転生」ができないから彼の物語には便宜上「分岐点」が必要になるのだな。「分岐した後」のこの灰城に繋がる世界の戴冠式が「分岐する前」の即位式と差異があったのはそのためか。

この辺りまさにダンテ神曲そのものなのだけど、かつての彼女は星のために自らが犠牲になる道を選択し、彼は星のためにロールバックなる道を選択し、ふたりの道が「同じ方向」へ向いていなかったことが最大の誤りだったのだと気が付いた彼女は迷わず「戻る」ことを選択、「分岐する前」からやり直せる新しい世界においては決して彼と道を違えないと王妃に誓いを立て洞窟を後にした。

ここもはちゃめちゃに泣いてしまったが、そうして彼女が出て来るのを入り口で待っていてくれた船頭の正体はかつての「師匠」だったのよね。涙

まじで全然気付かなかったよ←

なんならわたし指間の流星セイヤが居なくなって精鋭先遣部隊が孤立無援だった二百年の間にキノアが「王が亡くなってお前の師匠も旅立っちまった今こそセイヤが居ないといけないときなのに」みたいなこと言ってたような記憶違いをしていて今の今まで「師匠も死んじゃったんだ」くらいの感覚でいたんだが(最低

師匠は何も言わずただ彼女を抱き締め「お前を誇りに思う」と残し舟の櫂を手渡すと止まることなく川の中へ入っていき二度と振り返らなかったというが、彼女が最後までその見覚えのある老人が誰なのか思い出すことができなかったのもまた切なくてもどかしくてだいぶ泣けてしまった。涙

分岐点に戻る決断を下したことで灰城はゆるやかに崩壊を始め、またそれを証明するかのように身体が徐々に実体を失っているのに気が付いた彼女はどうやらごく僅かに残されているらしい「最後の時間」を彼の元で過ごすべく城市へと走り出すのだけど、司教の一声で王都はフィロスを壊滅させた最後の戦乱を思い起こさせるかのごとく戦火と血で赤く染まり、セイヤは一斉に襲い掛かるおびただしい数の亡霊騎士の軍勢にひとり応戦するも「灰城で唯一死者を斬ることができる大剣」は恐らく「特殊なコア」を彼女に託してしまったことでそれができなくなっていて、彼女がようやく駆け付けたとき彼は「何百もの槍に貫かれ何百もの刃に斬りかかられ」瀕死の姿をしていた。

ふたりが手を握り合い力が共鳴すると「常に同じ方向を向いていなければならない」双星の剣がついに黒雲を切り裂いて、押し込められていた太陽の光が豪雨のように空から降り注ぐと亡霊たちはワンダラーと化して雲散霧消、これも死者が生者の姿で存在できる灰城という異空間が消滅したことで起こっていることなのだろうって気はする。

そうして静まり返った荒廃した世界にはセイヤと彼女ただふたりだけが残されて、もう剣を持ち上げることさえできないほど今わの際である彼はフィロスに帰してやるつもりで送り出した彼女が一体何を選択しここへ戻って来たのか分からないながらも「あんたが決めた選択ならきっと最善の選択だ」と断言、彼らの物語は「もう永遠に離れることはない」というセイヤの言葉とほの明るい空に舞うルーメンの花びらによって幕を閉じるのだけれど、間にカットインする「もうひとつの結末」はこれ「ふたりが道を違えなかったら迎えることができたはずの世界」もしくはこれから再出発するふたりの目指す「分岐した新しい世界」の理解でいいのかな?

それは嵐が去り日差しと花畑が広がる世界。セイヤは自ら王冠を落とし、彼女には「剣はもう要らない」のだと伝えその手に握られた小さな木刀を受け取り草の上に並べる。かつては「王にはなりたくない」「騎士にもならなくていい」と告げられても「彼のために剣を振るうこと」以外考えられなかった彼女だけど、こうしてそれが叶った世界では剣を手放すことが「名残惜しいか」と尋ねられ「そんなわけないでしょ」と笑う。同じく剣を持つことが当たり前だと思っていた彼もまた「あんたが最善の選択をくれてた」のだと気が付いて、ふたりの道が「常に同じ方向を向いて」ようやく辿り着くことのできた、かつて切望していた「王も騎士も必要ない」その世界を享受している。

わんわん泣いていたためスクショを残す余裕さえなく正直あんまり覚えてないまであるが(殴、灰城のふたりの物語の総括は恐らくかつてセイヤが銀弦町で子どもたちに教え説いた追光騎士団の敬礼の掛け声である「フィロス星が永遠であるように」という語義の本来、ある人の果たせなかった志や伝えきれなかった愛が残された人たちによってすくい上げられ、歌われ、紡がれ、あらゆる人の手に委ねられ補完され生き続けていくことこそが「永遠」である、という言葉に集約されているのだろうと思う。

灰城の彼女はかつて一度は自らの「犠牲」の上に成り立つ「永遠」という誤った道を選択してしまったが、過ちを悔いて今度は「愛」を伝え続けることで「永遠」を実現する正しい道を選び直したのだと言いたいのではないかな。

本当に人を永遠にする力を持っているのは「犠牲」ではなく詩や歌や語りであるということ、永遠とは存在の時間的持続ではなく受け継がれることによって意味が伝わり続けること、死とは完全な終わりではなく物語の継承点であること、生とは完成されなかったある人の想いを託されて口にすること、きっとそれこそが「愛」を意味する「フィロス」の名を持つこの星の本当の意味での「永遠」であると詠う、これはふたりの紡ぐ壮大な「叙事詩」の第一編なのだと思ったよ。

ダンテ神曲天国篇「la memoria è incapace di ricordare un così grande eccesso」これも「星々に記憶されること」が「永遠」だって話だったんかな、たぶん←

分岐点と時系列

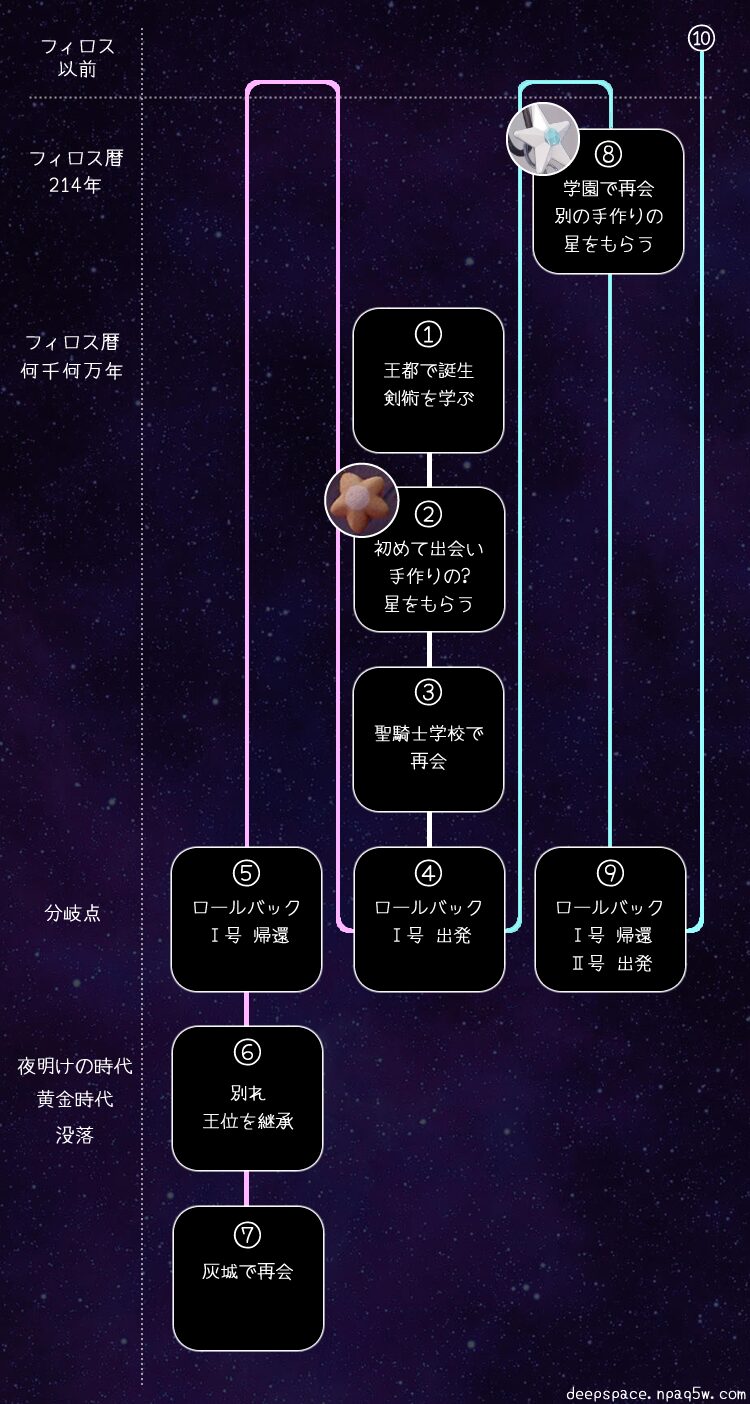

ここからはひたすら「答え合わせ」になってるが、個人的には「春 王都の草地」でこれまでのセイヤの物語すべてに合点がいくというめちゃくちゃ気持ちのいい伏線回収だった。どうして流星の降る夜扉絵の彼は異なるふたつの星を持っているのか、なぜ本編ハンターの彼女には学園での記憶が「かつて見た別の世界」かのように蘇るのに聖騎士学校での記憶はまるで語られないのか、そして今回のロールバックがなぜ「Ⅱ号」なのか、その辺も全部このたった一文で綺麗に繋がってしまうのだから、いやはやこれまでの自分の見解がどれだけ思考ロックだったのかを改めて思い知らされましたわ(倒

かつてのフィロス王妃が息子に剣士の何たるかを教え説く一幕にて、セイヤはフィロスで「何千何万」の日が過ぎ去った頃に王都で初めて剣を握り、さらにそれが自分の背丈よりも長いくらい幼い少年だったということが明かされる。すると彼は本来「フィロス星が誕生して214年目」である学園時代に青年の姿で生きている人間ではないわけです。

つまり指間の流星で彼が宝物のように大切にしているあの星型のチャームは流星雨の彼女にもらったものではなく、恐らく我々には明かされていないかつてのセイヤがのちに妹弟子となる彼女に星を贈ってもらった物語が存在するということ。

どうして「これを俺に贈ったことを忘れてる」状態だったのかは判然としませんが、彼は「突然いなくなってしまった」彼女を「ずっと探し続けやっと再会できた」と言うのでたとえば王室の長老院に星の餌として捕らわれていた彼女を哀れんだ師匠が弟子として迎え入れ「いなくなってしまった」のか、さらに誤って森に踏み入って記憶を失ってしまったか、そんなエピソードが間に挟まるのだろうことが伺えます。

ちょっと文字で上手く表現できる気がしないんで頭の中の「セイヤの時系列」を①から⑩で図にしてみてもいいですか?←

うーん余計に分かりにくくなった気がせんでもないが(殴、時系列で言うと①から⑦まで順当に進むのが今ストのセイヤが辿って来た道筋、世界線で言うとロールバックⅠ号の出発と帰還でピンク色の線に分岐している物語、裏切り者としてひっそりと出発したのに戴冠式を盛大にお祝いできていたのは帰還した時点で世界軸が変わるためだったのではないかという理解です。

ただし最後にエーテルコアの力を使って彼女が⑦から④へ立ち戻ったためふたりの物語におけるピンク色の線の世界は崩壊し、新たに水色の線の世界が生まれた状態で至るのが流星の降る夜なのだろうと思います。するとセイヤがあの時点すでにクラスメイトの彼女を森へ立ち入らせまいと働いていたように見えたのも大いに納得だし、天鏡塩湖で思わず彼女を抱き締め「願いが叶った」と言ったのは指間の流星にて彼女にお願いしていた「もう一度貰うなら手作りの星がいい」を思いがけず過去世の彼女に叶えてもらったことが嬉しかったからじゃないかな。授業中もまじでセイヤの方からチラチラ見てたのだと思う←

そして今スト「秋 銀弦町」で「また旅に出る」と語るセイヤが⑨の位置になるのではないかと。

流星雨の彼女は「コア介入症」であることにセイヤが驚き戸惑うようなやり取りに覚えがあるので恐らく本編5部2章EVERが「宇宙エネルギー衝突実験」とか言って宇宙秩序を激しく掻き乱しているせいで「同じ源のエネルギー」たるその心臓には何らかの問題が起こり人間としての死後エネルギー体として大迷子になっているって話なんじゃないかと踏んでいて、宇宙ひもなるものとの共鳴で遥か遠くの未知の宇宙へ吸い込まれ別の時空のどこかの星で原初のコアとなって誕生を待つということが起こり、本来のフィロスの同じ時間軸には再誕できず、だからセイヤはもっと遠い宇宙へ行けるようロールバックⅠ号をさらにアップグレードした「Ⅱ号」で再出発することを宣言しているのではないかなって。

するとこの銀弦町には「あんた」はいないはずなので、セイヤは彼女に直接語り掛けているわけではなく、星の音で詩を読み上げていたあの航行日記の「1日目」を録画してるところなんじゃないかな? というのがわたしの見解です。

王と救世主の叙事詩

最後にセイヤを主軸とした物語がダンテ神曲の根幹たる「聖書」の成立過程やその背景である初期ユダヤ教思想・初期キリスト教思想そのものであると感じたためこれについて少し覚え書き。

大前提「聖書」は文学作品ではなく啓示と証言の文書として成立しているため「叙事詩」という文学ジャンルには該当しません。けれども内容的に「叙事詩的な要素」を含む箇所があり、それはユダヤの遺民の歴史、救世主の受難と復活と再臨、王と救世主のもたらす終末と新しい天地です。今ストにおけるフィロスの遺民の歴史、救世主たる彼女の受難と復活と再臨、王たるセイヤと救世主たる彼女のもたらす双星の剣は、新約聖書「黙示録」というローマ帝国を暗喩的に描いた叙事詩と非常によく似た構造をしています。

| 灰城 | 黙示録 | |

| 王 | セイヤ(狂王) | 神(玉座に座す) |

| 救世主 | 主人公(救世主) | キリスト(子羊) |

| 敵 | バベル | バビロン |

| 最終勝利 | 終焉・後退復帰 | 終末・新天新地 |

黙示録の終末の戦いは平たく言えば「大いなるバビロン(堕落した権力)」を打倒するために王(神)の命を受けて救世主(キリスト)が軍を率い戦いに臨む構図(学術的には別々の存在として並び立つのではなく神とキリストは一体的である構図)になりますが、この「バビロン」とは旧約聖書の「バベル」と語源は同じ都市を指すギリシャ語とヘブル語であり、これも意図的にそうなっているのではないかと踏んでいるが新約聖書バビロンが「修道院」によってもたらされる灰城の終焉の象徴、旧約聖書のバベルが指間の流星「長老院」の推進した巡礼によってもたらされる無秩序の象徴になっているのだよね。

| 灰城修道院 | 新約聖書バビロン | |

| 罪 |

スケープゴート 偽りの信仰 |

堕落した権力 異教的世界帝国 |

| 裁き |

双星の剣 終焉 |

焼き払われる 終末 |

| フィロス長老院 | 旧約聖書バベル | |

| 罪 |

全体主義 永生の実現 |

人間の高慢 神への挑戦 |

| 裁き |

戦乱の世 フィロス陥落 |

秩序の崩壊 人類の統一の失敗 |

ちなみに指間の流星フィロス女王の彼女についてはユダヤ神秘主義思想「生命の樹」における「王国(マルクト)を司る女王(シェキナ)」つまり天使サンダルフォン(シンボルは玉座)がモチーフなのではないか、するとサンダルフォンの兄に当たる天使王メタトロン(シンボルは王冠)が妹サンダルフォンと秘儀を展開できる(ユダヤ伝承)兄弟子セイヤなのではないか、みたいな話をこちらにぐだぐだと書き連ねたことがあるのですが、それこそフィロス夜明けの時代到来の物語は彼女を王、セイヤを救世主とするメタトロンの叙事詩的コンセプトだったのかも知れません。外典や偽典になるので教義的に聖書とは言えませんが、歴史的背景や思想として無関係ではないので一応並べてみます。

そう言えば「分岐点」たる「夏 王都の郊外」ではイズミが(王子である)セイヤに「救世主気取りか」と悪態つく場面があったけど、これも彼が「天使王」であり「救世主」エノクであることの示唆…? (こじつける人

| フィロス | エノク書 | |

| 王 | フィロス女王(妹弟子) | 女王シェキナ(妹サンダルフォン) |

| 救世主 | セイヤ(兄弟子) | 人の子エノク(兄メタトロン) |

| 敵 | 長老院の王族たち | 悪しき王と堕天使たち |

| 最終勝利 |

夜明けの時代到来 森への巡礼廃止 |

義人たちが王国(マルクト=地球)を受け継ぐ・秩序の修復(ティックン=救済) |

どうして最後にこんなつまらない話を書き残そうと思ったのかと言うと、セイヤの物語によく似たこの王と救世主の叙事詩「聖書」とは「永遠の命に至る道を指し示す書」だからです。こう聞くと今ストにおけるバベル会や本編におけるEVERが目指しているものを想像されるかも知れません。誰かの犠牲の上に成り立つ永遠のフィロスのように、救世主イエスが十字架にかけられ罪人の身代わりに死して得られる永遠の話だろうと思う方もいるのかも。

でも、実は聖書の定義する永遠の命とは(神との関係性の中にある)愛の記憶、存在が記憶によって現在に甦るという信仰的原型、言ってることは「ある人の果たせなかった志や伝えきれなかった愛が残された人たちによってすくい上げられ補完され生き続けていくことこそが永遠」と同義なんですよね。そしてそのために何を選び取り生きて行けばいいのか言うなれば悪い人ではなくいい人になるための「正しい道」について説かれてる。十字架という御業を通して「犠牲の上に成り立つ永遠」を「あなたはどう思うか」問うている書物なのです。ダンテの描いた「道を選び直しに行く物語」も原点はそこにあります。

科学信仰と実利主義により社会における宗教の役割はどんどん空洞化し、カルト宗教や新興宗教への警戒心から「組織宗教」ではなく「宗教そのもの」に偏見や嫌悪感を抱く人もいるけれど、むしろ宗教を敬遠し本質を理解していない人たちがバベル会やEVERのような「偽りの信仰」を生むのだと思います。信仰を持つかどうかに関わらず「宗教リテラシー」は「生きるための教養」になる。個人的にはそんなメッセージもやんわりと感じられたんだな(特殊解釈

なんにせよ、実に感慨深く「魂」で感じ入るような素晴らしい物語でした。きっと愛にも宇宙にもわたしたちが辿り着ける場所に「果て」はないのだろうと思ったよ。この作品に出会えたことに感謝です。