聖書時代史とアスタの話

今週頭に大量実装された「世界の深層」新章をまずは早急に読んで来いと自分でもツッコミ入れたくなる所業なのですが、先日金蝕の創生にて少しだけ語らせていただいた「実はネアの守護神の物語とふたりが元いた世界の物語はまるで聖書時代史と西ヨーロッパ教会史それぞれに当てはまるような構成になっていたのではないか」「これに準じて最高神アスタも元は彼女の模倣品として誕生してしまった悪魔アスタロトだったんじゃないか」というごちゃごちゃっとした妄想について、あんまり端折り過ぎると語弊が生まれてしまいそうだったのでまずはこちらを改めて始めから順にしたためたみようかと思います。

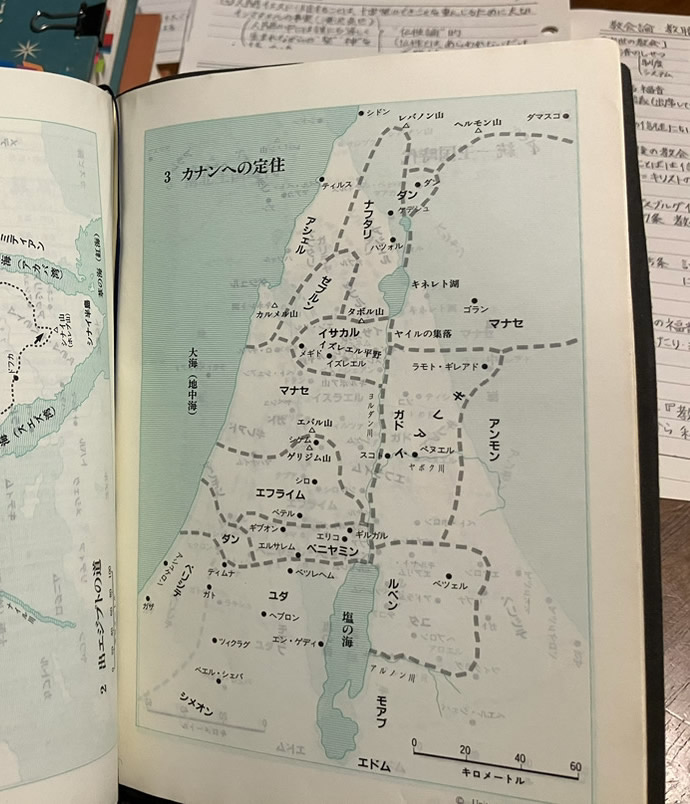

これに際してしばらくぶりに学生時代に乱読していたあれこれを引っ張り出し読み返してみるなどしたんやが、かつての多くの学びが今や忘却の彼方であることに我ながら愕然としたね。そしてあらゆる文献の中で結局この聖書の巻末に付録として掲載されている「聖書地図」が何よりいちばん分かりやすいということに気が付いた←

ぶっちゃけ言うと今回ばかりはアプリ恋と深空を切っ掛けに「神や信仰を主体とする思想体系になんとなく関心が芽生えた」という方が「宗教史って面白い」と1ミリでも感じてくださったら嬉しい、なんて下心もあるためご興味ない方にとっては睡眠導入にさえならない恐ろしくつまらない記事になっているものと存じます。オタクがゆるく趣味の話をするの巻とご理解いただければこれ幸い。もしもあなたが「福音」を重んじるクリスチャンでいらっしゃる場合これより先ご気分を害される表現が一部含まれるやも知れません。あらかじめご了承ください(謝

古代都市の土着女神

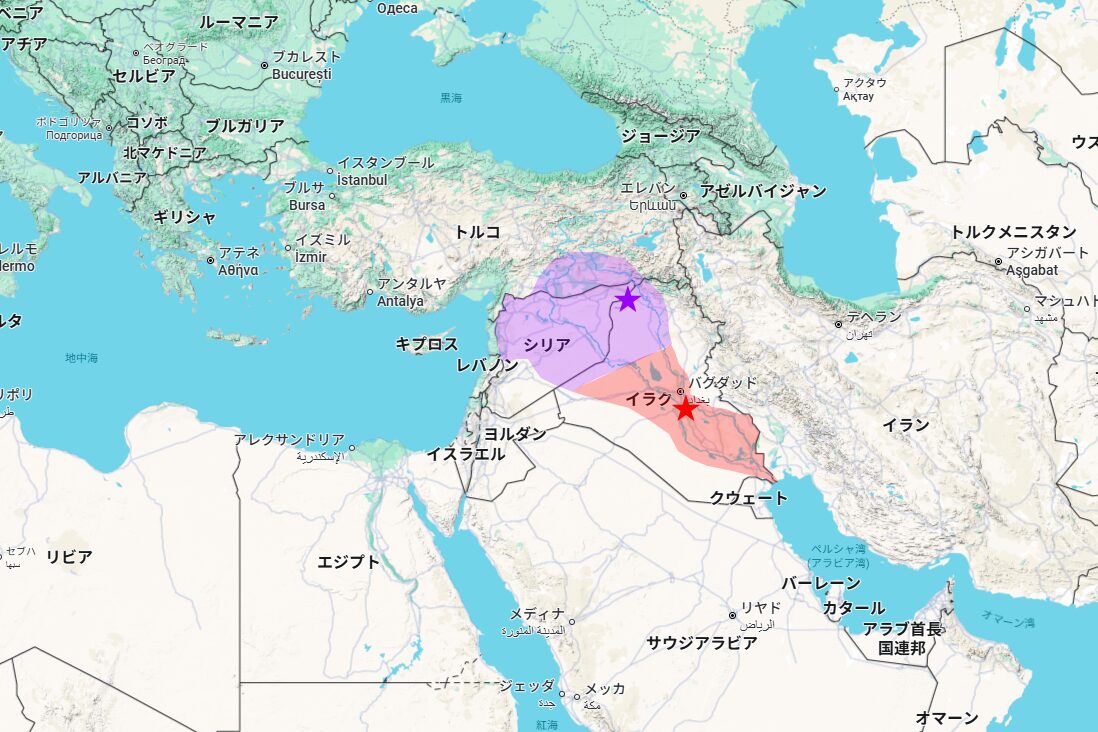

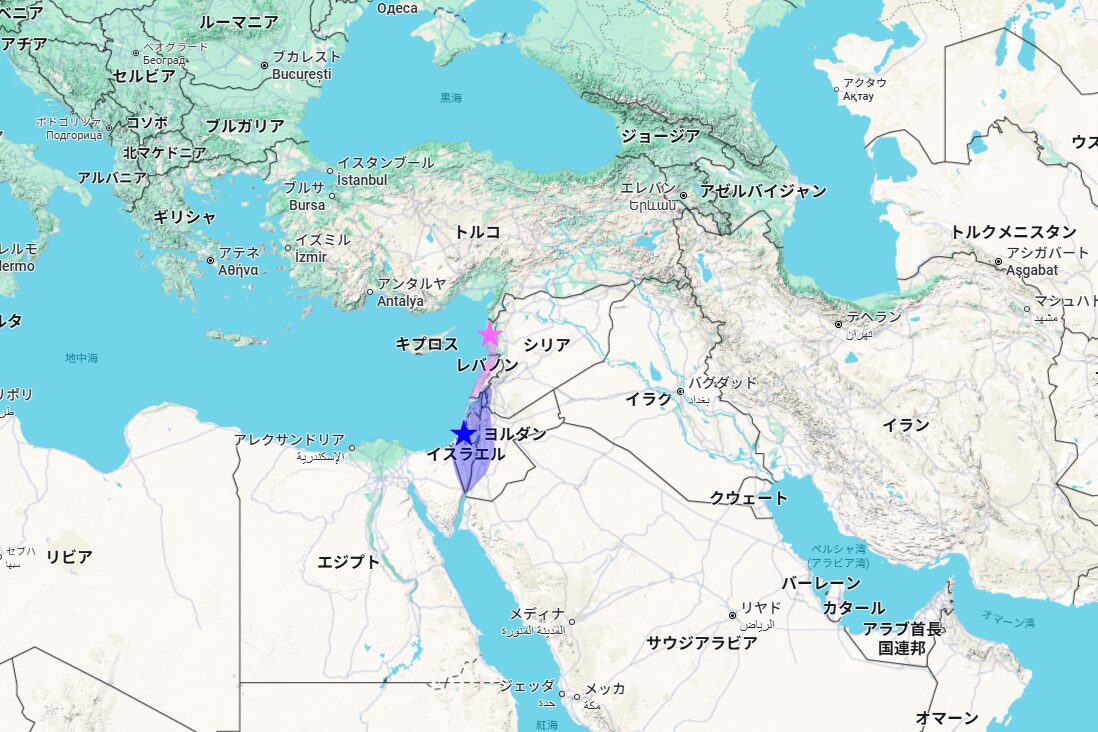

時は紀元前4000年代、チグリス川とユーフラテス川の下流域では古代シュメール人が都市形成と文明の礎を築き始めた。ウルク、キシュ、ラガシュなどの初期都市国家が誕生し、それぞれの都市に神殿が建てられそれぞれの守護神が祀られる。

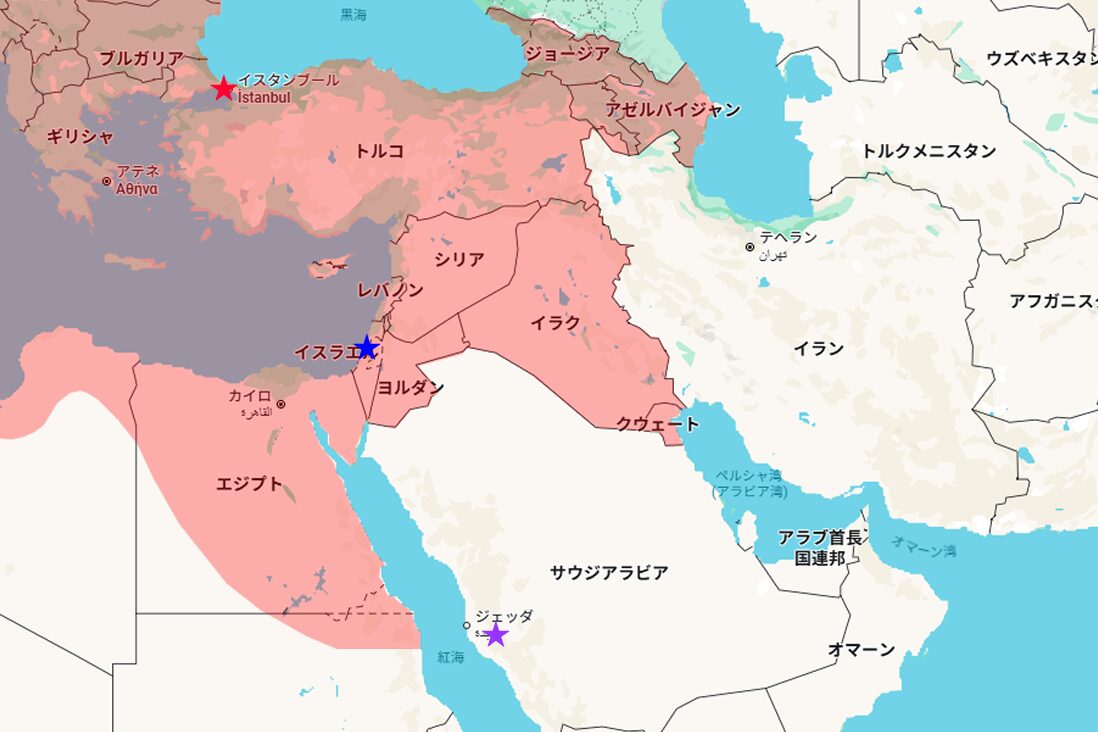

ウルクは地図の★に位置し、守護神は愛と戦の女神イナンナ。七つの門の剥奪と、さらに重い代償と引き換えに得る「蘇生」により冥界を通過して戻る神話は彼女が民にもたらす豊穣サイクルや生命循環の象徴であり、また治水や干拓や農耕の暦のような「神の智(メー)」を民に授ける務めは彼女の携える「ラピスラズリの測量棒」に象徴され、女神の庇護の賜物か紀元前3500~3000年頃は後に「ウルク期」と呼ばれるほどウルクがその目覚ましい文明の発展により特別栄えた時代となっている。

レイ伝説におけるネアの守護神たる彼女は「ヘト砂漠に最初の砂粒が現れウルタマの川底に最初の雨粒が落ちるより遥か昔」からこの「古代都市の土着女神」とまるで同じ役割を担っていたかのように見えたのだが、すると彼の物語における「彼女という生命体」とはまずは「守護神として都市に繁栄と幸福をもたらす存在」であるのが本来なのかも知れない。

王国から星を司る女神へ

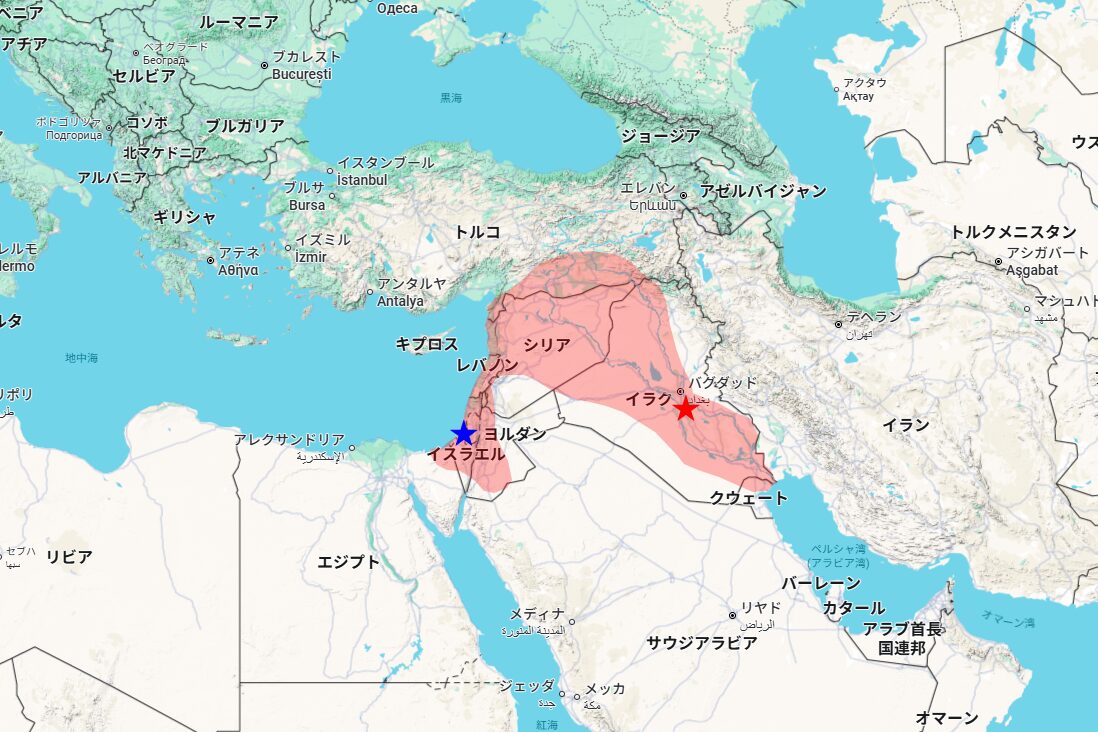

紀元前2000年頃になると、川の下流域には「★バビロン」という都市を中心に「古バビロニア王国」が築かれ、上流域には「★アッシュール」という都市を中心に「アッシリア帝国」が築かれる。バビロンには「マルドゥク」なる守護神が、アッシュールには「アッシュル」なる守護神がいたため両王国は文化交流や貿易なんかはありつつも常に緊張関係にあり、それが証拠にマルドゥク神話もアッシュル神話も共に「メソポタミア神話」と一括りにされるもののこの二神は頑なに「コラボ」も「共演」もしていない。

なのに、かつてシュメールでもっとも広く信仰された女神イナンナはどちらの神話にも「共通キャラクター」として登場し続けるのだよね。この時代「★バビロン」より下が「シュメール人」上が「アッカド人」の言語となるためイナンナはアッカド語で「イシュタル」という名前に変わってしまったりするが、その役割や神としての権能はウルク期とほとんど変わらない。

ただ、過去こちらの記事や最近はここでも改めて語ってしまったがバビロニアには「占星術」や「太陽暦」が存在するのでね。女神イシュタルにはバビロニア的な多層天観における「金星」の領域を司る神の要素がこっそり付け足されていたりする。

ちなみに同時期お隣「イラン」には「アーリア人」なる民族が「太陽神ミスラ」を信仰しているのだが、ミスラ神話が多層天観や神秘主義的な秘儀を持っているのもこのバビロニア的宇宙観による影響だと言われているとか、いないとか(諸説あり

深空においては「ある都市に繁栄と幸福をもたらす存在」たる彼女は「さらなる文明の発展」と共に「帝国」や「惑星」単位にまでその影響範囲を広げ「ある国」さらには「ある星」の女神となり得る存在である、みたいな解釈になるんじゃないかと無理やりこじつけてみたりして←

世界の変容

紀元前1500〜1000年頃、土着宗教の女神から国を跨ぎ星さえも司る神となったイシュタルは、現在のレバノン地中海沿岸に定住していたフェニキア人たちに伝われば「神智」となぜか「性愛」の権能が強調された「女神アシュトレト」となり、さらに海を越え現在のキプロスやギリシャ本土にまで伝われば「愛」と「金星」の要素がより強調された「女神アフロディテ」となり、少しずつ姿を変えながらもあらゆる文化圏内へと伝わりより広く知られた存在となっていく。

風当たりが変わり始めるのは紀元前1000年以降、エジプトで長らく奴隷生活を強いられていたらしい古イスラエル人(12部族)たちが彼らの神に「あなたたちを苦しみから解放し乳と蜜の流れる永遠の地へ帰してあげよう」と約束されたそうな。旧約聖書では「モーセ」という預言者がエジプトから海をパッカーンと割って追手を撒きさらに山を越え川を越え途中なんやかんやとあって「★約束の地カナン」に無事辿り着く物語になってるが、同時にイスラエルの人々がカナン各地の住民たちと結婚し子をもうけ「自分たちの神を忘れてフェニキア人の女神アシュトレトや嵐神バアルなんかに祈りや飲み物を捧げてるんですけど」「これ駄目ですよね?」的なことも書き残されている。

と言うのも、古イスラエル人たちは預言者モーセを通して彼らの神から「十戒」という戒律を与えられていて、嘘を吐いてはいけないとか盗みを働いちゃいけないとか、偶像崇拝をしてはならないとか姦淫してはならないとか「守るべき決まりごと」みたいなものがあったのだよね。

1930年頃に★ラス・シャムラで発掘された「ウガリット文書」なるものによればカナンにはどうも祭司や巫女が「神との結婚」を演じる性的儀礼の祭祀文化が存在したことを示唆するような文脈が残されていたり、旧約聖書にはこれが「神殿娼婦」だなんて記されていたり、あるいは「性愛」が強調された「女神アシュトレト」の神像は厳格な古イスラエル人たちにとってはちょっぴりセクシーだったりもするため「偶像崇拝の対象であること」以上になんだかいろいろと戒律に反しているような気持ちになってしまったのかも分からない。

聖書ではイスラエル士師が「神殿娼婦を立ててはならない」「アシュトレト像を打ち砕け」なんて言い出す衝突や戦争の物語も見られるが、実は考古学の分野では同盟や交易や平和的共存の痕跡が多く、これらの描写は「古イスラエル人が従うべきは唯一神ヤハウェである」という宗教神話的なレトリックが大きかったのではないかとも言われてるらしい。

いずれにせよついに「ある国」「ある星」の女神となったかつての守護神は、こうして広大なオリエント世界の文明史的潮流にひとたび巻き込まれれば、たとえばEVERを支持する「コア派」と批判的な「回帰派」で見解が割れるように、ある人たちにとっては「いいもの」であり別の人たちにとっては「いけないもの」ともなり得る「危うさ」のような側面を持ち始める、と言えるのかも知れない。

滅び

メソポタミアの「最終盤」は紀元前625年カルデア人によって建国された絶対王権国家「新バビロニア王国(カルデア王国)」であり、これが前538年お隣イランからやって来たこれまた王権支配の国「ペルシャ帝国」に征服されたことで古代文明としての「滅び」を迎えることになる。

新バビロニアの王は中央政権強化のため各地から人を集め★首都バビロンに荘厳な聖塔やイシュタル門なるものを建設し引き続き主神マルドゥクや女神イシュタルを表面上祀ってはいたけれど、この頃にはもう「神の名のもとに」ではなく「王の名のもとに」権力誇示の目的でそれらが利用されるようになっていて、かつて人間と共に暮らし共に文明を築いてきた多くの古代神たちは、そう言われれば確かに「この世界はもう私たちを必要としなくなる」からとすでにこのオリエントの地を去ってしまっていたのかも知れないなって思う。

カナンの地でイスラエル12部族の築いた統一王国は少し前から★聖地エルサレムより下が彼らの神ヤハウェ信仰を守り続けた南王国に、上がアシュトレト信仰やバアル信仰が混在する北王国に分裂しており、さらに北王国はすでに現地民族と同化したりアッシリア帝国の時代サマリアに移住させられたりで「失われた10部族」となっていたのだが、南王国の2部族もついに新バビロニア王に攻め落とされ捕囚され見知らぬ地で見知らぬ神を祀るための建築労働を強制されることとなる。

ユダヤ人という呼称はこのバビロン捕囚から帰還した南王国の遺民「ベニヤミン族」と「ユダ族」のうち特に中心となってエルサレムを再建したユダ族のユダに由来するものであり、彼らの神ヤハウェがこの世界を創造した唯一神であるという宗教思想体系「ユダヤ教」はそうした抑圧の中でも自分たちのアイデンティティを奪われまいとして生まれたもの、故国や神殿はいとも簡単に滅ぼされてしまうが律法や伝承は決して滅びない心のよりどころとなる、という想いにより残されたのが旧約聖書なのであって、そこにはかつてカナンの地で出会ったあの神もこの神もみんな悪魔だったと書かれているわけでは決してない。

そもそも彼らは彼らの神と「あなたたちを救ってあげる」「でもその代わりに他の神々を祀ったりはしないでね」という契約を交わしており、その契約を守れない人やそうさせようと惑わせてくる人は「心に悪霊が忍び込んでいるはず」だと彼らの神は言う、そういう話が綴られているだけなのだ。

そして新生

古代多神信仰の世界が絶対王権によって滅び、独裁支配や迫害や強制労働にまみれていたこのオリエントの地には、きっとかつての守護神たちが最後に撒いた「哲学」や「芸術」や「科学」という成熟した種が土壌の完成と芽吹きの時を待っていたのだろう。

秩序と法則の中で民が上手くやれる知恵を持っていれば「永久」とも呼べる時間を彼女はネアで幸せに過ごすことができるとレイは言ったけど、紀元前330年頃に訪れるアレクサンドリアの時代がまさにそれなんじゃないかな。さまざまな学術や思想の多様性が尊重される新しい文化が勃興し、その普遍的で「永久」とも言えるたくさんの知慧や知識は後世わたしたちの時代にまで今もなお受け継がれ続けてる。

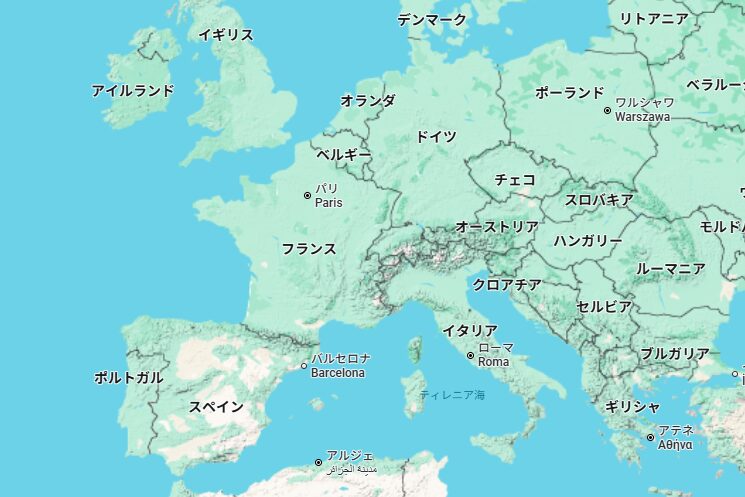

始まりは★マケドニア王国の君主であり「ゼウスの子孫である英雄ヘラクレスの末裔」を自称する筋肉ムキムキ男ことアレキサンダー大王がとにかく各地で無双しながら南東ヨーロッパから今のトルコを渡り西インドまで広がる巨大な帝国を作り上げたこと。彼の持ち込んだ古代ギリシャの文学や芸術、アリストテレス・プラトンの哲学やピタゴラスの数学は、軍事支配により抑えつけられていた古代オリエントのさまざまな宗教的伝統や神秘主義と互いに影響し合い、やがて融合して「ヘレニズム文化」と呼ばれるものになる。

アレクサンドリアにはもちろん王権は存在するが都市や学問機関には自由な思想空間があり、あらゆる神話や信仰に基づいたさまざまな彫刻美術や建築物の多元性が認められ、異なる民族・宗教・思想の人々が「ギリシャ語」を共通語として交流し共存する。イスラエルのナザレで生まれたユダヤ人であるイエス・キリストの弟子がその教えや十字架と復活の奇跡を書き残した「新約聖書」が彼らの母語ではなくすべてギリシャ語だったのはこの広範なヘレニズム世界にそれをあまねく伝えたかったからなのだろうな。

偽りの信仰

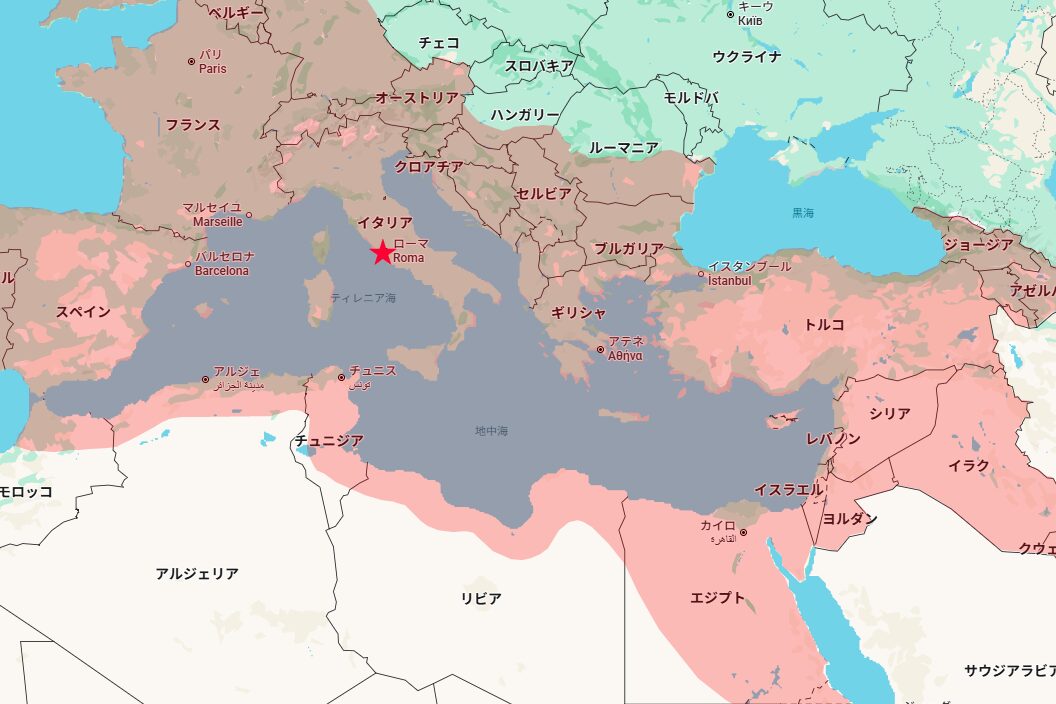

時は遡り紀元前8世紀頃、イタリア半島中部地域で栄えた古代エトルリア文明の都市国家★ローマは、貴族による「共和政」から皇帝による「帝政」という独自の政治・軍事体制を発展させ、紀元前40年頃には西地中海を支配するほどの帝国を築いていた。ローマはかつてのギリシャ植民都市から文化面では確かに神話や哲学の影響を受けアテナ信仰やユピテル(ゼウス)信仰こそ根付いていたものの、事実上の国教は「皇帝崇拝」つまり皇帝(人間)を神として祀る大国であったと言える。

アレキサンダー大王から数代目ギリシャ系の王位継承者が途絶えるとこの「ローマ帝国」がいよいよ地中海世界全域を攻略し、オリエントの地は種が芽吹いてよりわずか300年程度で再び悪しき支配者の統制下に置かれ、多民族・多宗教・多文化の多様性尊重や時には自由に学問し議論することでさえ「政治的独立性があるもの」と見なされ厳しい罰則が課せられるようになる。特に唯一神ヤハウェだけを信仰し偶像崇拝をしたくないユダヤ教徒・キリスト教徒たちは皇帝崇拝を拒むことから「反逆者」と呼ばれ、見せしめとして拷問や処刑の対象となった。

聖書にはエルサレム周辺で活動していた頃の記録が残されているイエスの弟子「聖ペテロ」もこの頃にローマの公開処刑で殉教したとされている。ちなみに今は反キリストや悪魔崇拝のシンボルになってる「逆十字」とはこの聖ペテロが処刑に際して「キリストと同じように十字架にかけられるのはおこがましいからせめて逆さまにかけて欲しい」と自ら希望したという伝承に由来する本来は「信仰深さ」を象徴するものだったりするんだな。彼の殉教地に築かれた聖ペテロ大聖堂にもいつか行ってみたい。こんなわたしでもきっと大号泣できる自信がある(しらん

そんな状況下でも3~4世紀頃になるとキリスト教徒の数は劇的に増加、これには諸説あるが恐らく帝国の社会構造は常に不安定であり特に女性や奴隷など出自に関係なく無差別的に抑圧の対象となるいわゆる下層市民にとって「神の前での平等」という教えはたとえ気休めでもその心に小さな希望や救済をもたらすようなものだったからじゃないかな。

古代生まれの神とは多くの場合やや閉鎖的で「自分たちの民を複数神で守ってる」ような集団的地域的な側面もあったけど、ユダヤ教徒が自分たち「イスラエルの民と契約をした」ものと解釈する全知全能たる唯一神を「契約は人類全体に開かれた」と訴えるキリスト教の「神の国」は多くの人にとってまるで理想郷のようなものだったのかも分からない。

逆に「そもそもそいつは偽の世界を創造した偽の神なんじゃないか」と主張し始めるキリスト者もこの頃には生まれているのだが、学生時代は苦手意識のあったこのグノーシス主義思想の救済秘儀も今となってはこうしたいわれのない迫害のさなか同じく「心を守るため」の手段のひとつだったのだろうとまじで思ってる。いっそ目に映る全部が偽物で、目には見えない人智の究極がいつか本物の神智に辿り着けるなら「がんばろう」と思える気がするもんな。

この辺りまでがいわゆる聖書時代史で、ここからかつてわたしが物凄く苦悩したキリスト教史が始まってしまうので少し感情的になってしまうのだが(やめて、312年ローマ皇帝コンスタンティヌスはどこぞに出兵し敵軍に苦戦していたら「十字架の光の幻が見えて戦いに勝利した」とか言って信仰告白をして洗礼を受ける(キリスト教に改宗する)のだよね。これは「キリスト教神学」として牧師先生に学んでいると「神の摂理による歴史の救済」だと教わるところ。つまりは皇帝や帝国の権威も迫害も手の平返しもすべては神のご計画の一部であり今回は神が地上の権力をもって救済史を推し進め歴史そのものが神の啓示を預かる器になったのだと。

もちろん当時のキリスト者たちも同じように理解していたし清らかな心を持つ人は何も疑ったりしないのだろう。確かに彼はたとえば全帝国の司教たちを招集して教義研究や議決をする「公会議」を主導し聖書解釈や教会暦を統一したり各聖堂を整備したり、あとはたとえば今も世界中のカトリック教会とその司教たちを組織的に統括する中央機関として「ローマ教皇庁」ってバチカンにあるけども、そういう「司教」とか「教皇」の権限や序列の元になるものを整えてくれた人物だったりもするため教会史上敬うべき存在だとは思ってる。

でも正直わたしにはこの改宗が本当に神の啓示によりひとりの人間として純粋に信仰心が芽生えたものだとは思えなかったのだ。彼は何やらバズっているらしいキリスト教を味方につけることで帝政が正当化されてもっとやりたい放題できるようになると目論んで「十字架が見えた」だなんて嘘を言ったんじゃないのってw

今思えば何を言っても許される超リベラルな教会で生まれ育った偏屈なわたしが宗教思想史のように客観的史実だけを淡々と述べているような資料から「自分で読んで自分で見解したい」と考えるようになったこれが最初の切っ掛けだったかも知れんな(遠い目

事実、この少し後の皇帝テオドシウスはキリストを「勝利の神」として「政治権力」の理念的支柱とし、始めは反逆集団として迫害して虐殺していたはずのキリスト教をローマ帝国の「国教」にするとまで言い出す。確かシンの秘話か伝説かどこかで「古代ギリシャの神々はキリスト教に弾圧された過去がある」と語ったことがあったと思うんだが、それを始めたのがこの皇帝である←

だって、キリスト教には「偽りの神々(falsi dii)を神として拝むことは悪霊(daemonia)の仕業」だなんて教えがあり(ラテン語訳聖書)、信徒たちは自己愛や世的益に支配されている「地上の国」がいつか敬愛と信仰で満たされた永遠の「神の国」の反映となるよう「神の秩序に従って生きること」を心に決めているわけですから(教父神学)。

もちろん聖書における「悪霊」とは人の心の中に現れる弱さや罪や不信仰などを具象化した「霊的現象」を指していて、実はサタンが蛇や龍に見えるのもそういう内的な「霊的メタファー」のひとつだったりするのだが、これを「異教の神々こそが悪霊そのもの」なのだと極論し「ローマ帝国という地上の国が教会という神の国の反映となるよう人々は教会の秩序に従って生きるべき」だと言い換えてしまえばこの教えは帝国の正統性を保証する「政治的な措置制度」として利用できるのだ。

皇帝テオドシウスはそうして「キリスト教を盾に」同じ世界に住まう古代ローマの神、ギリシャの神、そしてメソポタミアの守護神や女神たちを祀る神殿を次々に閉鎖、それらの神々を祀る儀式や神事を「法律」で禁止、そういう家系や民族の出身者が官僚や軍人の高位職に就いていれば有無を言わせず解職、個人単位で見れば「本当の信仰は外的強制からは生まれない」とその政策の根本的な誤りを指摘するキリスト者も一定数存在するが、多くの信徒たちが政教一致により自分たちは「正しいことをしている」のだと思い込まされているような状態に。

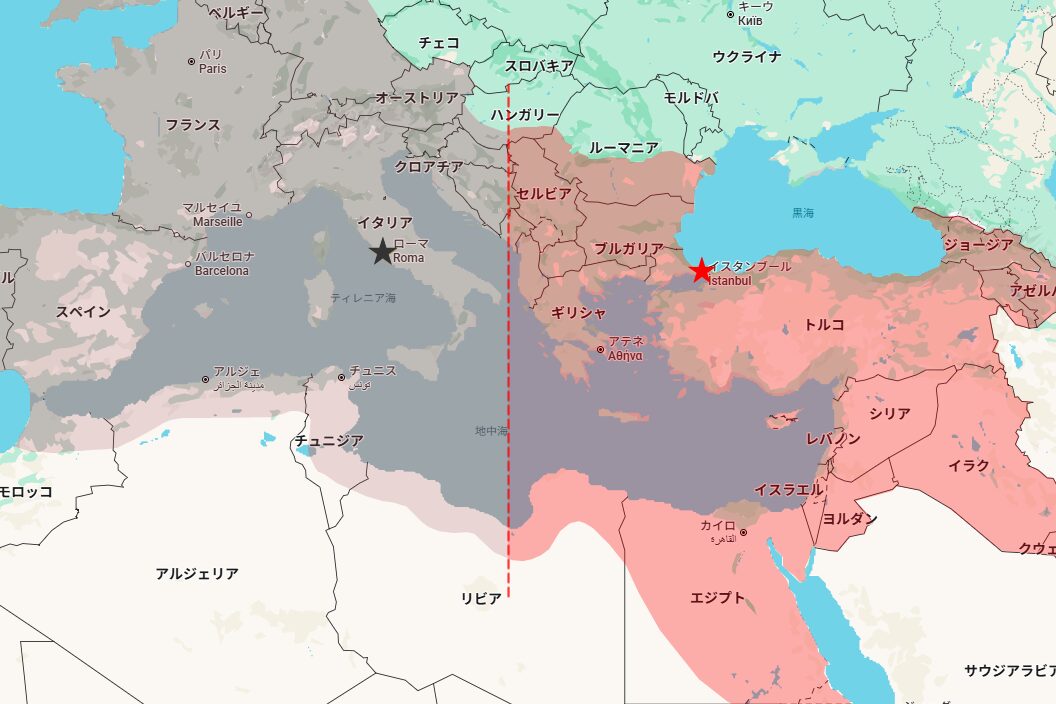

テオドシウスの死後、広過ぎる領土を東西に分けたことで「副帝」が統率する「★西ローマ帝国」の方は政治腐敗と経済崩壊ですぐに弱体化、そこへスカンディナヴィア半島から流れ込んできた現在の西ヨーロッパ諸民族の祖先であるゲルマン系の諸部族が攻め入ってそれぞれに後のフランス・イギリス・ドイツ・スペインに当たる封建国家を建国、ただし先住のローマ人たちはこれまで「自分たちの信仰する神に祝福を受けた皇帝」に仕えてきたわけですから、たとえばフランク族の族長がこの地でフランク王国(後のフランス)を築いてフランク王に俺はなるって決めたらたとえ形式的であってもまずは教皇(ローマ司教)のところへ行って、教皇の手で聖油を注がれ、あなたの王権は神が与えたものですと冠を授かる(戴冠式)ということをしなければ実質統率が取れないのだよね。

なので世俗権力は各封建領主が握ってもキリスト教の宗教的権威は失われず、むしろ王に権威を与えてくれる教皇は実権者にこそ重宝され西ヨーロッパ諸国のちょっとしたリーダーのような存在に。

一方「正帝」が置かれた★コンスタンティノープルを中心都市とした「東ローマ帝国」の方はますます異端排除が激化、7世紀頃になると旧約聖書創世記にて「アラビア地方に定住した」と記されている「イシュマエルの子孫」たちの中から★メッカで誕生したムハンマドが「最後の預言者」として活動し、聖書を一部再解釈したものに彼の預った神の言を「最終啓示」として加えた「コーラン」を聖典とするイスラム教徒たちが帝国から★聖地エルサレムを奪還しようと遠征してくるけども、彼らは聖地を征服したあともユダヤ教徒・キリスト教徒たちを「啓典の民」として呼び迎え共に聖墳墓教会で宗教活動を築いていたのよね。つまりイスラム勢力とは「帝国と」「政治的に」衝突したのであってキリスト教に宗教的な敵意を持っていたわけじゃない。帝国がこれを取り戻そうと西ヨーロッパ諸国に「十字軍」の編制を要請し「聖戦」を掲げたのは聖地が包囲され「宗教活動が困難になったから」じゃなく信徒たちが巡礼や礼拝でする「献金」がイスラムの軍事資金になるのが許せなかったから。

一般的なキリスト教徒たちにとっての「搾取者」はむしろ帝国の方で、装備や訓練が不十分なまま戦地に借り出される農民や町民は戦闘による被害はもちろん遠征中の食糧不足、疫病、無関係な奇襲に遭って命を落とすこともあり、一方で財力や軍事力を持った貴族や騎士たちは教会から「罪の赦免」を保証され名誉や土地を与えられることもあった。もちろん教義として「聖戦」や「罪の裁き」の概念が誤りだったわけではないけども、十字軍とは信仰よりも「権力」を手放すことができない一部の人間の判断の結果として起きた「非道」だったとわたしは思ってる。

これ、竜シンの伝説に出てくる「聖裁軍」の物語にとってもよく似てません? 命懸けで聖堂を守り抜こうと戦う衛兵たちとその陰に隠れてひとり助かろうとする聖裁の使者のくだりとか、純粋な信仰心を利用され搾取される民衆と搾取者とが混在するまさに十字軍のそれだなって思ったよ。正義の悪竜討伐だと大義を掲げ多くの犠牲者を生みながら長らく討ち果たそうとしていた相手が実は自分たちの心の醜さが作り出していた悪魔の化身だったというアイロニー含め作品を通して「客観的史実として十字軍を描きたい」想いが込められていたように思う。日本の義務教育ではただ「イスラムと同じ聖地を奪い合い宗教戦争をしていた」かのように習うけど、誤解が生まれないよう竜シンの伝説も教材に取り入れるべきだと思うよ←

逆に「詩や歌や語りが有限を永遠に変える力を持っている」と訴えるセイヤの伝説はまさに十字軍と同時期に権力とは一切関係のないところで活動していたキリスト教宣教師やキリスト教文学者たちを歴史的に肯定するかのような意図が込められていたとも取れる。

これはセイヤに限らずだけど、「神に成り代わったかのように振る舞う人間」が「偽りの信仰」によって目指す「永遠の世界」なるものが「物理的な存在が時間的に永続する世界」であるのに対し、彼らの言う「永遠の世界」が「受け継がれることによって意味が伝わり続ける世界」と明確に区別され常に対比的に描かれるのも、あるいは諸宗教が持つ「永遠の世界」「永遠の命」の概念も同じく後者を意味しているということを訴えているのではないかな。

レイの物語も同様に「神」と「純粋な信仰」は始めから結び付いていて、さらに神であるレイの目指す「永久」は神の蒔いた種が芽吹き枯れてもまた実る「受け継がれることで繰り返し紡がれていく世界」、反対に「物理的な存在の時間的な永続」を目指した方の世界は必ず「終焉」を迎え、さらに終焉は「神」を利用した「偽りの信仰」によってもたらされるものになっている。その陰にはきっと「神に成り代わったかのように振る舞う人間」に該当する者が潜んでいるはずだと思うんだが、これが「ゲノム編集で欠陥のない人間を作り出したある富豪」だったりするんじゃなかろうか?

女神から悪魔へ

東ローマ帝国の滅亡は1453年、これも表向きには実に1000年以上の歴史を持つキリスト教の大帝国がイスラム勢力により制圧されたかのように見えるけど実際は内部から溶け崩れていったようなもので、いつの間に軍人や官僚が醜い覇権争いを始めて内戦やクーデターが頻発、第4回十字軍なんてもはや西のキリスト教徒たちが東のキリスト教徒たちと戦わされてたし、そうやって内部抗争に費やされ擦り減った軍事力を他国の援軍に頼り、代わりに領土を譲り、どんどん小さくなり、弱り、末期にはかつての政治都市コンスタンティノープル周辺をかろうじて支配する小国になっていて、滅亡の瞬間こそ外部勢力によるものだが原因そのものは「自壊」だったと言える。

東地中海は今もイスラム諸国における内戦や紛争が続いているけれど、これもくれぐれもイスラム教徒たちが血気盛んな宗教者だからじゃないですからね。アラブ人もクルド人もベルベル人も本当はみんな同じ水源で協力生活をしながら異なる信仰や民族を対立させるのではなくむしろ協調・共存させることを「伝統」としてきた人たちです。スンニ派もシーア派も本来なら同じモスクで一緒に礼拝できる。それをさせないのは宗派や民族を利用して自分たちの強制力を高めようとする独裁政権です。

話が逸れてしまった。てか「東ローマ帝国」に移動してからずっと話は脱線してました。西ヨーロッパに戻ります←

封建貴族を統合し中央集権化を進めた国王を最高封主とする封建国家がざっくりと今のイギリス、フランス、スペイン、ドイツ辺りにちょっとまだ名前は違うけど成立しているようなイメージで、国王の配下にあるのが国民、ただし各国には教会と司教が点在しこれを統率しているのがイタリアのローマにある「教皇庁」という機関だと思って欲しい。

封主は支配権を行使して国政を行う人、教会は司教や信徒が宗教活動を行う場、なので本来両者は交わることがなくどちらが上も下もないのだが、教会に封土を与える権利は封主が握っている一方でそこに住まう司教を叙任する権利はローマ教皇が持っている、封土を譲っているのだからその教会は封主の支配下にあるはずなのに、たとえば教皇が「十字軍」を呼び掛ければ聖職者や信徒たちは支配者たる王ではなく神の名のもとに教皇の名のもとに正統化されている、かつては王権にも教皇の権威(戴冠式)が不可欠だったが今は財政や軍事力が高まりその必要性もなくなった、となれば各国王は「教皇の持つ政治的影響力を自国が有利になるように利用してやろう」と考え至るのである。

教皇庁は諸国の宗教活動が国政に悪用されないよう「ローマ教皇は神の言葉の代弁者なのだから中世ヨーロッパ全域の最高権威を持っているはず」だと主張するのだけど、じゃあ「ムカつく国王を宗教的な異端者として告発すれば審問を承認して破門を言い渡すことができるのって教皇なんだ」と逆に「強大な政治的権力機関」であるかのように認識されてしまい、中世後期には裕福な貴族が政治力を強化するために「司教職を買う」ということをし始めたり、すると一部の教会はまるで貴族たちの運用する経済組織のようになり、有名な話で言うと今は聖地の巡礼や奉仕活動で授与される贖宥状が当時は免罪符といって「罪を軽減するアイテム」として販売され始めたりするw

信徒たちはそういう一部の聖職者の享楽ぶりに教会への不信感を募らせたこと、そして少し前に陥落してしまった東ローマ帝国各地から亡命してきたギリシャ系の知識人たちが古代の哲学や文学と共に大量に流れ込んできたこともあいまって「今一度古代ギリシャ・古代ローマの人文精神に立ち返ろう」という古典文化復興運動(ルネサンス)が活発化、人間の自由や理性を重んじる人文思想から「聖書は教会だけが解釈するのではなく個人が直接読んでもいいものなんじゃないか」「救いとは教会の秘跡だけでなく個人の信仰と恵みによってもたらされるんじゃないか」と主張する宗派(プロテスタント)が生まれ、これが教会を重んじるカトリックと互いを「悪魔の手先」と呼び合い宗教論争へと発展していくのだが、いわゆる「魔女狩り」の最盛期が中世の暗黒時代でなく「理性と科学の時代の幕開け」だとも言われるこのルネサンス期に当たるのは、こうして両宗派が純潔を競い合う中で「異端=悪魔」の認識が広まってしまったこと、そして教会の権威失墜を恐れた聖職者が「悪魔裁判」を正当化したことが発端だったからなのだ。

わたしは人生で最後まで許せない人がいるとするならばまずはアドルフ・ヒトラーと、この時期に異端審問官の権限(ローマ教皇の仲介なしに最高裁判事ができる権利)を乱用したドミニコ会修道士ハインリヒ・クラーマーだと思ってる。平たく言えば「悪魔をどう見つけ出しどう裁きどう処刑するか」を本にして後世に残した神学者なのだけど、内容は女性がいかに理性より欲望に支配されやすく悪魔に憑かれやすいかを説いた謎の持論、悪魔と性交した「魔女」を炙り出すためにはこういう手段が正当化されると羅列された性拷問や処刑の仕方あれこれ、インスブルックの魔女裁判ではそのやり口があまりに過激で活動停止命令が出るほどだったと言うが、これが本気で神の正義を守ろうとしていた信仰者のすることだとは思えないよね? 集団いじめのようなやり方で悲しい死に方をしたのは全員が「いわれのない」それもほとんどが当時社会的に立場の弱かった「女性」だよ。彼こそが悪魔だったんじゃないかと思いたくもなる。この本が三十年戦争期まで「魔女裁判マニュアル」のひとつとして浸透していたこともまじで信じられないよ。

この辺りから魔女や悪魔の存在を神学的に正当化する目的でいろんな悪魔の属性階級や能力関係を体系化し霊的世界の秩序を解説した「悪魔学書」なるものが「信徒たちがその存在や危険性を認識し裁判官が正しく対処できるようにするための参考書」という位置付けで何冊か世に出てくるが、たとえば教会史や神学史を一度も学んだことがない方がアニメやゲームに登場するキャラクターの「由来を調べてみよう」と思い立ちそのルーツを遡ってみると、ジャン・ボダンやらマルティン・デル・リオやら著者が「正統な教父神学を学んだ神学者や聖職者」であるこの悪魔学書に辿り着き、「なるほどキリスト教にはこれだけの悪魔が存在するのか」「キリスト教は古代神話に登場する神々も悪魔と定義付けているのか」と誤解されてしまうことがあるんじゃないかと思ってる。

少しだけ語らせていただくと、確かに悪魔学書には旧約聖書に「偶像崇拝の対象」としてその名が残されている主にカナンの地で祀られていたアンモン人の神モレク、モアブ人の神ケモシュ、ペリシテ人の神ダゴン、そしてフェニキア人の神バアルや女神アシュトレト(かつてのウルクの守護神イナンナ)などが正直まったく面影のない悪魔として再編され掲載されてたりもするのだが、それ以外の大半は民族神話や民間伝承などから採集されたものか学者の創作となっており、もちろん聖書にたびたび登場する「悪霊」そのものは内なる誘惑や罪や不信仰という意味で「存在するもの」だと信じられてるし、教父神学ではそれらが「神に敵対する意思を持っている」ことから「堕天使」や「悪魔」と呼ばれたり、カトリックでは今も典礼行為(教会が公式に認める秘跡ではなく聖別された祈りの意)として精神医学の知識を身に付けた「エクソシスト司祭」が行う霊的セラピーを「悪魔祓い」と言うこともあるが決して「悪魔学の悪魔が実在する」という信仰があるわけでは毛頭なく、そもそもこの時代「異教神を悪魔と翻訳すること」が教義的に正しいと判断されたのはかつてキリスト教が皇帝の権力と結託していたローマ帝国時代に国政が正統性を高めるための手段として「異教弾圧」を正当化してきた歴史的背景があるためで、近代啓蒙期以降「政教分離」が進んでからは悪魔学書は「当時の聖職者たちが悪霊を可視化するために用いた手段のひとつであるが本来の教えが政治的に曲解されてきた歴史を物語る資料のひとつでもある」と認識されている。

ただしこれらの書物には「悪魔との契約」や「召喚の手順」などが極めて詳細に解説されており、その言説がたとえば自然魔術的な神秘主義思想だったり自然哲学や隠秘哲学などの分野に吸収されていくと、今度は悪魔学書を「儀式魔術」の理論的根拠に転用した「悪魔召喚」や、19世紀以降「悪魔崇拝」における実践的情報源として受け継がれていくことになる。

女神アシュトレトは恐らくは旧約聖書における「神殿娼婦」の祭祀文化を匂わせるような描写から「性」と結び付けられ「誘惑によって女性を魔女に堕とす悪魔」に再解釈されたのだろうと思うのだが、憎きクラーマーが世に広めてしまった一冊目の悪魔学書においてすでに「性別」を改変されており、さらに名前を「アスタロト」と改められている。

悪魔アスタロトはその後「悪魔召喚」の魔術理論にて「悪魔の王子」や「地獄の公爵」のような肩書きが加わり、秘密の塔にてほんの少しだけ語ったが最後は黙示録の告発者(サタン)に匹敵するような「過去と未来を見通す能力」や「禁断の知恵」まで身に付けて、もはや原初たる女神イナンナの面影など微塵も感じられないほど強大な悪魔として、それも宗教(啓示や救済をもたらす神を信仰する共同体)とはまるで本質が異なる自然哲学(思索や数学によって宇宙真理を追求する学問)や神秘学(秘儀による覚醒や内的体験を探究する学問)という全く別の領域で新たに爆誕してしまったかのように見える。

わたしはこれがレイの物語におけるアスタが「最高神」となる前の「本来の姿」なのかなって気がしちゃったのよね。

かつて偽りのない信仰と神の秩序の中で「いいもの」に違いなかったはずの女神の力もといエーテルコアや深空エネルギーのようなものが、たとえば神の秩序を軽んじて「永遠の命」を欲するようになった世界においては「神に成り代わったかのように振る舞う人間」が何か「悪魔的な力」であるかのようにその認識を歪め、悪魔崇拝のような「偽りの信仰」によって追い求められ、あるいはついに「ある富豪のゲノム編集」によって生み出されてしまった「欠陥のない人間」こそが「召喚された悪魔」だったり「アスタロト」だったりに当て嵌まるのかな? みたいな。そこから神に祝われし新章レイが代償として払ったものを得ての「最高神」なんじゃないかなって。そうでないならネアの彼女をわざわざイナンナやアシュトレトに見立てたような物語にするのかなと(勝手に

まあ魔術とか悪魔に関してはこちらの記事にて最後に薄く浅く触れさせていただいたこともあるがわたしが学んできたものとは畑が異なるためぶっちゃけ詳しいことはよく分からないのだけどね←

と言うか、そもそも古代神話についても地理と時代を把握してるだけで詳しい説話の内容とか登場する神の名前とか特徴とかまじで全然知らないので「神話学」の方に精通してらっしゃる尊敬すべき方々(Xなどたまに覗くと深空界隈では結構頻繁にお見掛けする)などがすでにもっと多角的総括的に考察してくださっているかも知れないのだが、わたしの場合はあくまで「宗教史」の見地からぼんやり思い浮かんだことをふんわり書き残してみようかなと(殴

改めてアーテーの泉とは

ここまで長々と書いてきたものをざっくり要約してみると、まるでネアの守護神そのものであるかのような女神は古代世界に「イナンナ」という名前で存在し、始めは愛や神智を民に授ける役割を担っていたが文明の発展と共に「イシュタル」や「アシュトレト」と名前を変え、都市から国家、国家から惑星(金星の領域)を司る女神へと変化していった。

しかし神々が人間と共に住まう古代世界の滅び、そして神に成り代わったかのように振る舞う人間が作り上げた偽りの信仰に支配された次なる世界の新生を経て、まるで本編エーテルコアや深空エネルギーがそうであるように「いいもの」とも「よくないもの」とも主張する人々が現れその潮流に巻き込まれながら、やがて人智を超えた悪しき力を持つ「悪魔アスタロト」というものに曲解され「古き時代の迷信」のような存在へと沈んでいった。

ところが今度はこれを「崇拝」したり「召喚」しようと活動する者たちが新たに誕生する。彼らが心酔するのは本来は「ネアの守護神」のような栄えある女神の姿をしていたものの、「偽りの信仰」が支配する世界によって解釈を捻じ曲げられ、今やまるで別物へと改変されてしまった「女神の模倣品」のような存在である、という話になる。

うーん本当はヨーロッパ諸国の関係性がもっと複雑なのでちょっと語り切れないのだけど簡潔に、宗教改革以降信仰が個人のものになると今度は知的変革・産業革命・エネルギー革命と「科学」による秩序の時代が訪れて、ただしそうして科学が物質世界を解明すればするほどその一方で「目に見えないもの」「内なるもの」「霊的なもの」への関心は高まり古代神秘主義が「神秘学」として再注目されたり「神智学」のようなスピリチュアリズムとなって水面下でどんどん広がっていくのよね。もちろん儀式的魔術体系もこの中にある。

そしてとうとう科学が「土壌に適した種以上のもの」になると、人間の正義や倫理よりも科学の破壊力が先行し、世界大戦が起こり、宗教そのものが弾圧された無神論国家と自由主義を主張する多民族大国が互いに科学の力を駆使して核開発・宇宙開発を競い合い、それらがボタンひとつで地球規模の崩壊をもたらせるほどの脅威に達すると、社会不安によりますます隆盛したスピリチュアリズムがついに水面下から表層へと噴出、オカルト思想を政治に利用する恐ろしい独裁者が現れたり、ポスト冷戦以降は瞑想や自己啓発により「人間」がそれぞれに「神性な領域」に到達することを追い求めるニューエイジ運動が興ったり、秘儀や儀式魔術によって「神に対抗し得る力」を身に宿そうとする悪魔崇拝は核心的理念こそニューエイジ思想の対極へと進んだが、いずれも従来の「神」と「人間」の境界を曖昧にするという意味では同じ「擬似宗教」のようなものであると言える。ここが今わたしたちのいる2025年現在だとして。

たとえば近未来、それこそ2034年、このニューエイジ思想や悪魔崇拝のような思想体系や活動団体が今は神智学や神秘学の力で探究しているものを次は科学や医学の力で実現しようと研究を始めてしまったら? きっとバイオ技術やAI技術を駆使して人間の意識能力を拡張し細胞レベルで宇宙そのものと合一に至ろうとするだろう。あるいはコンピューターシステムやプログラムで神の全能性を再現しようとするのかも知れない。成功すれば確かに人は神になったと思い込んでしまうかも。

わたしは恋と深空がこちらの世界における「擬似宗教が宗教の脅威となり従来の神と人間の境界を溶かしていくさま」を「擬似科学と科学」あるいは「擬似医学と医学」に置き換えて描いたフィクションなのだとばかり思っていたのだが、どうやらもう少し先の未来、何かを契機にそれらがすべてひとつになってしまったその後の話をしてるんじゃないかとも思い始めてる。

と言うか、無限に並存するフラクタル構造をした波動関数が内包するどの宇宙に収束しても必ず同じような歴史を辿り同じような終焉を迎えるのが「創造主によって張られた熱的死と消滅の法則」であるならば、深空の宇宙には理論上「わたしたちのいるこの宇宙」もひとつの可能性として「重ね合わさった状態」である設定なのかも知れないよね。だってそれぞれの深空伝説にはこちらの世界の史実があまりにも細部まで正確に落とし込まれ過ぎている。

ひとつ腑に落ちないとすれば、5部1章「見知らぬ女性」は彼女に向かって「あなたがいなければアーテーの泉など稚拙な模倣品に過ぎない」と言ったけど、女神の力たる彼女の模倣品が「アスタロト」なのは史実通りでも「アーテー」になるのはちょっと不思議かなって。

もちろんアーテーは悪魔学書の悪魔すべてに共通する同じ「神に対抗し得る力」の持ち主ではあるけども、実は一般悪魔学含め後の魔術書にさえその呼称は原則「登場しない」のだ。理由は古代ギリシャの神々がルネサンス期すでに偶像や異端ではなく哲学や文学と融合しある概念や象徴的なものに変化していたためだと言われてる(諸説あり

もしかしたら「誰も挑んだことがない」「挑もうとしたことがない」もしくは「挑む術を持っていなかった」という意味での「アーテー」なのかな? それこそ「禁断」のニュアンスなのかも知れないと思うなど。

いや思いのほか熱く語ってしまったな←

と言いつつ本当はもっと語りたくて、実は一瞬だけ語り始めそうになってしまったペルシャ帝国イラン系アーリア人のゾロアスター教とインド系アーリア人のバラモン教は比べてみると本当に面白いのでぜひご紹介したかった。同じ根から派生した一方は今もほとんど形を変えないまま民族宗教として残り続けているし、一方からはシッダールタが生まれ仏教だけがアジア全域で世界宗教になるがインド全土では仏教もジャイナ教も何もかもがヒンドゥー教と融合してほぼ消滅してしまいますからね。宗教史上ヒンドゥー教の成立のし方ほど特殊な例ってまじでない。

そしてメソポタミアの宗教観から西洋・中東宗教をざっくり理解したうえでエジプトの死後世界やマアトの秩序を改めて学び直すとこれまた新たな発見があってさらに面白い。中国の方は宗教と言うよりほぼ哲学だったのと漢字が多過ぎることに挫折して早々にリタイアしてしまったが、今更ながら易経の陰陽とかもっときちんと勉強していれば今頃フラクタル宇宙の解像度はもっと高かっただろうなと後悔しているところだよ。

あれ? なんか無意識でずっと語ってた(乱心

楽しかったw